ticker

令和8年度入試 合格結果公開中

令和8年度入試 合格結果公開中

雲一つない快晴の空の下、クラスマッチが行われました。三年生の高校進級を祝う会も兼ねて行われ、たいへん充実した一日となりました。グラウンドではドッチボール、体育館ではバスケットボールが行われ、学年を超えて対戦し、先輩が貫録を見せる試合もあれば、逆に後輩が先輩を圧倒する姿なども見られました。また生徒優勝クラスと教員チームとの試合も行われ、競技をする者も応援する者もおおいに盛り上がりました。

芸術鑑賞会が行われました。メンバーそれぞれが第一線で活躍する男性プロ和太鼓奏者が集結した和太鼓ユニット「ZEN」。ひとりひとりがプロ奏者として活動し、 個性や女性らしさ、強さ、美しさなどの表現をテーマ に活動する「東京TAIKOGIRLS」らによる和太鼓演奏を鑑賞しました。和太鼓の種類や様々な打ち方の説明のあと、生徒代表による和太鼓体験、そして重厚な響きの演奏披露が行われました。ふだんは接することの少ない楽器演奏に触れ、あらためて日本の伝統文化の奥深さを感じました。

避難訓練が行われました。出火を想定して、緊急時の速やかな行動を目標に整然と訓練が行われました。避難に要した時間が短く、消防署や校長からも高く評価されていました。何事にも真剣に取り組む常総学院中学校生らしさが見られました。

3月の全校集会が行われました。校長から、春分の日までに一年の振り返りをし、新たな年度に向けて準備をしましょうとの話がありました。生徒指導部長からは、3倍近い数の生徒たちと生活をともにする4月からの高校生活に向けて、中学3年生は自立した言動を心掛けましょうとの話がありました。表彰では、大東文化大学主催第64回全国書道展において3年生女子1名、第22回読み聞かせコンクールにおいて2年生女子1名、また第39回全国書き初め展覧会においては3年生女子4名、そして令和5年正倉院展短歌・俳句コンクールにおいて3年生女子2名が、それぞれ優秀な成績を収め表彰されました。

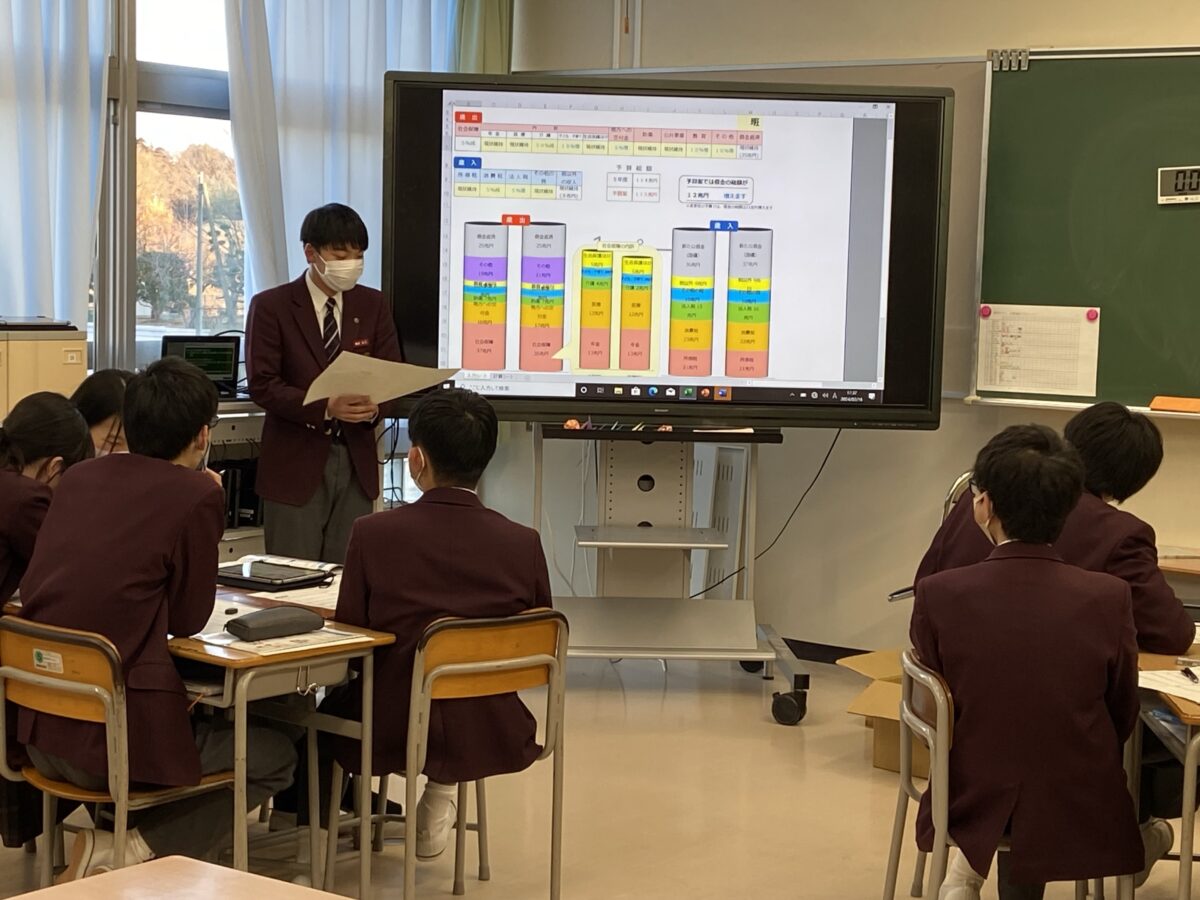

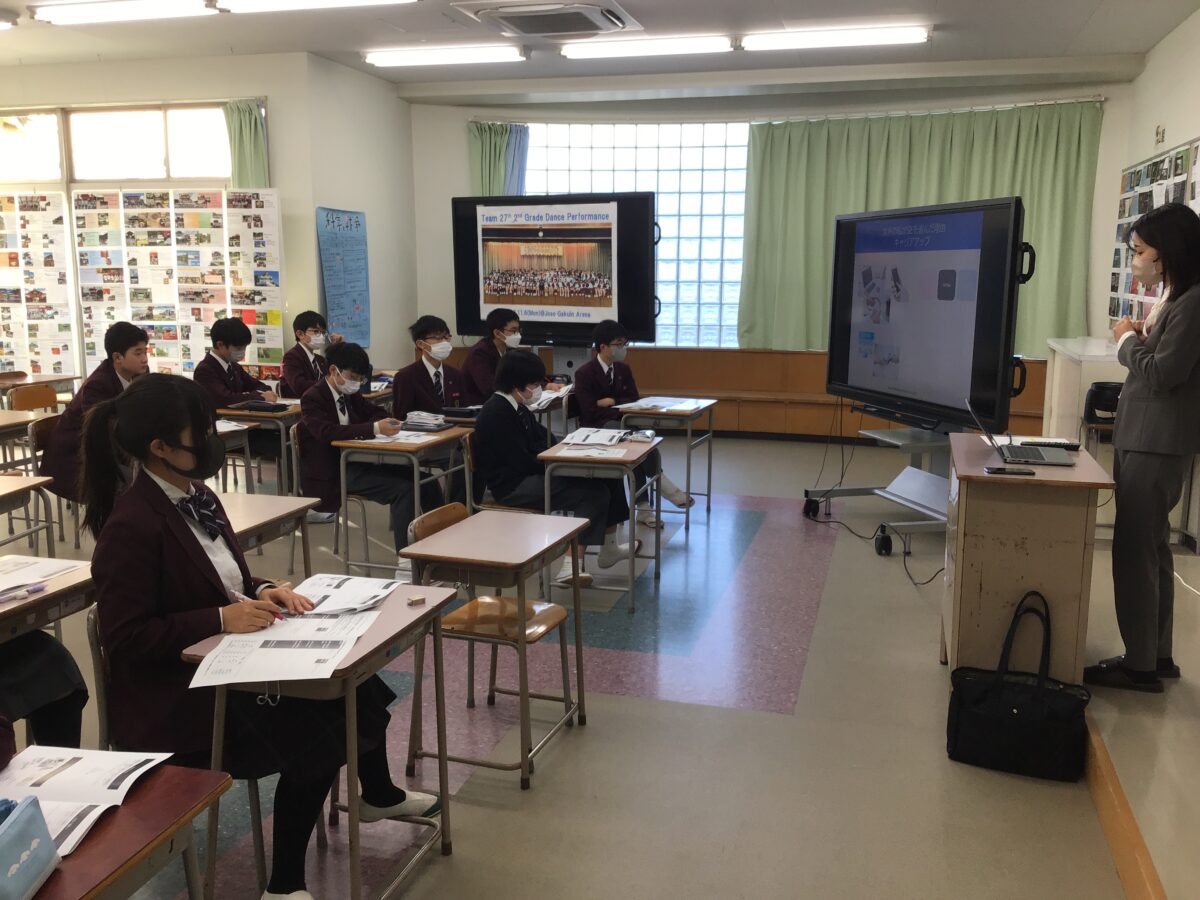

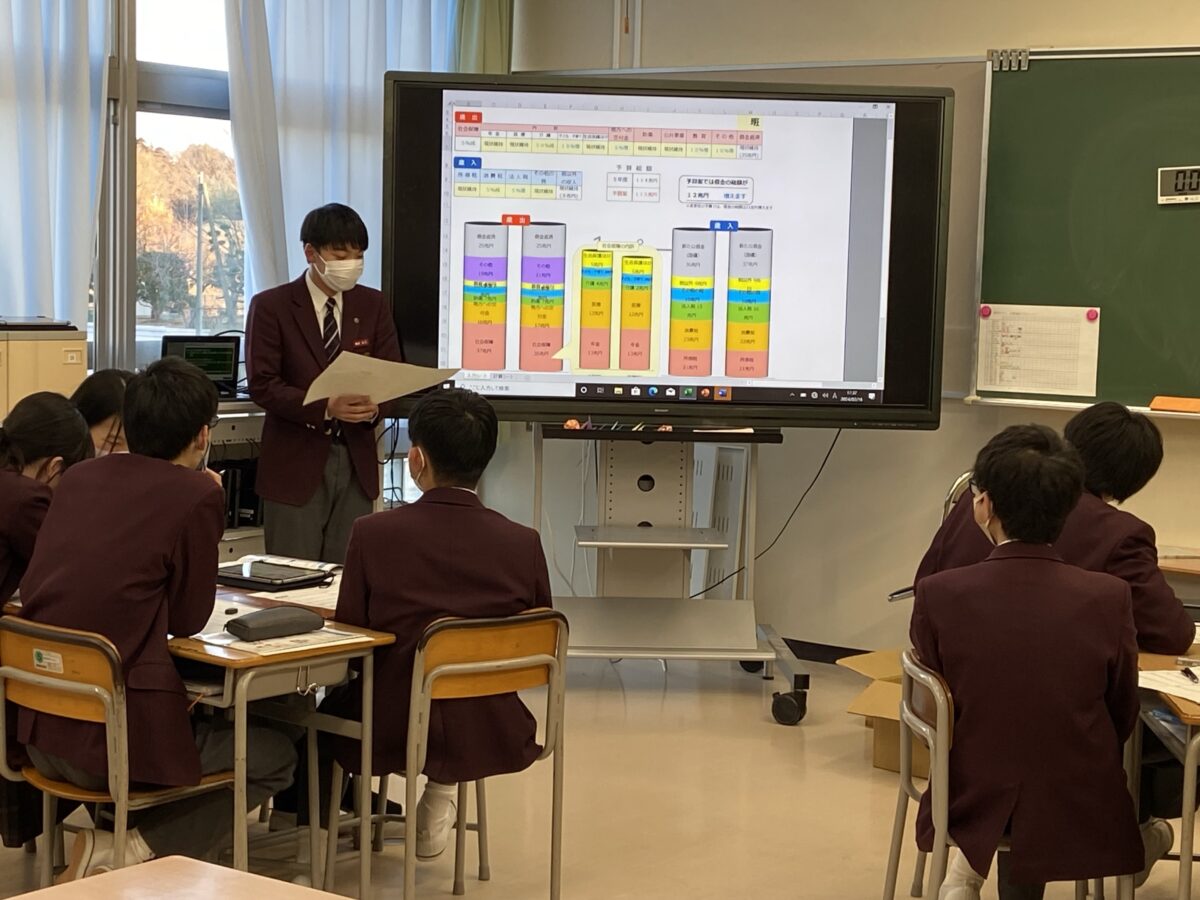

①1学年「芸術教育」 世界のリーダーは芸術の大切さを語る方が多くいます。本校でも大切に考えており、リーダーシップウィークのテーマとして取り上げ、教育課程を超えた発展的な特別授業を行いました。 DAY1「音楽」 頭声的発声、ハーモニーの作り方などを学び、1学年全生徒で実際に合唱の指導を受けました。自分たちの歌声について授業の「初め」と「最後」の響きの違いを実感し、どの顔も満足した笑顔にあふれていました。 DAY2「書道」 様々な書体の中から一つを選び、作品作りをする授業でした。お手本を見ながら筆遣いに気を配り、心静かに真剣に「書」と向かい合う姿がありました。 DAY3「美術」 芸術作品を観て想像力を働かせ作者がどんな人か、何を伝えようしているのかなどを考える”Visual Thinking”を行いました。意見交換を通して新しい視点や作者が表現しようとしたものを考える想像力を養いました。 芸術作品を、作り手の立場から、鑑賞する立場から、など様々な角度から味わうことを学びました。豊かな感性がきっと彼らの今後の助けになってくれることでしょう。 ②2学年「経済教育」 次年度から高校課程に入ることもあり、経済の仕組みについて知る・考える機会として世界を見る視野を広げることを目的に、3日間のプログラムを行いました。 DAY1 筑波銀行の方に、「お金とは何か」をテーマに授業を行っていただきました。 銀行の役割と関連させながら、お金の使い方や貯金方法についてだけでなく、クレジットカードの仕組みについても教えていただきました。一見、難しそうに見えるお金についての話を分かりやすく説明してくだり、お金を稼いで生活設計を立てていく視点からも将来について考えることができました。 DAY2 関東財務局・水戸財務事務所の方々をお招きして「日本の未来を考える」をテーマに講演・授業を行っていただきました。 財務局の仕事内容や日本の財政の現状と課題を知り、その上で財務大臣になったつもりで日本の予算編成案をグループごとに考える活動をしました。自分たちの望む社会に向けた予算案を試行錯誤しながら作成しました。日本の将来について「他人事」ではなく「自分事」として真剣に考えるとともに、予算を作る際には目的意識が必要だということをしっかりと学び取っていました。 DAY3 公正取引委員会の方々にお越しいただき市場原理・ルールについて学びました。前半は販売店グループ(売り手)消費者グループ(買い手)に分かれたシミュレーションゲームで市場経済の仕組みを体験的に学びました。 後半は独占禁止法について実際の公正取引委員会の仕事内容を体験しながら学びました。 自分の将来の視点から、そして国家レベルの視点から経済の仕組みについて学び、自由経済だからこそクリーンな競争のためのルールが必要であることを学びました。今回の学びを様々なことに結びつけてしっかりと彼らの糧にしてほしいと思います。 ③3学年「社会貢献」 社会に貢献するリーダー育成を教育目標に掲げる本校の中学課程のまとめとして「社会貢献」のテーマに取り組みました。 DAY1 日本赤十字社の方から「社会貢献とは」・「ボランティアとは」について学びました。実際に能登半島地震の支援に行かれた際の写真を見せていただき、生徒たちは衝撃とともに自分事としてとらえることができました。 DAY2以降は、学んだことをもとに「自分たちにできる社会貢献は何か」グループごとに計画を立てました。今後実際に活動し、中学課程の集大成にしていく予定です。

MRT(Mashroom Research Team)から報告です。 東京電機との共同研究として様々な条件下でのキノコ栽培や栽培にあたって必要な準備などについて学んできた今年度の活動も終盤に差し掛かりました。 2/7に今年度の活動の総括を行い、研究に参加した生徒全員が研究を行った感想や学んだことなどを一人5分で発表しました。キノコの不思議な生態についてや、今年度抱いた疑問を踏まえて来年度どのような実験を行いたいかなど、今後もさらに関心を深めていくような意欲を感じる発表でした。 来年度は今年度の活動を踏まえてさらに発展的な研究を行っていき、論文発表にもチャレンジしていきたいと思います。

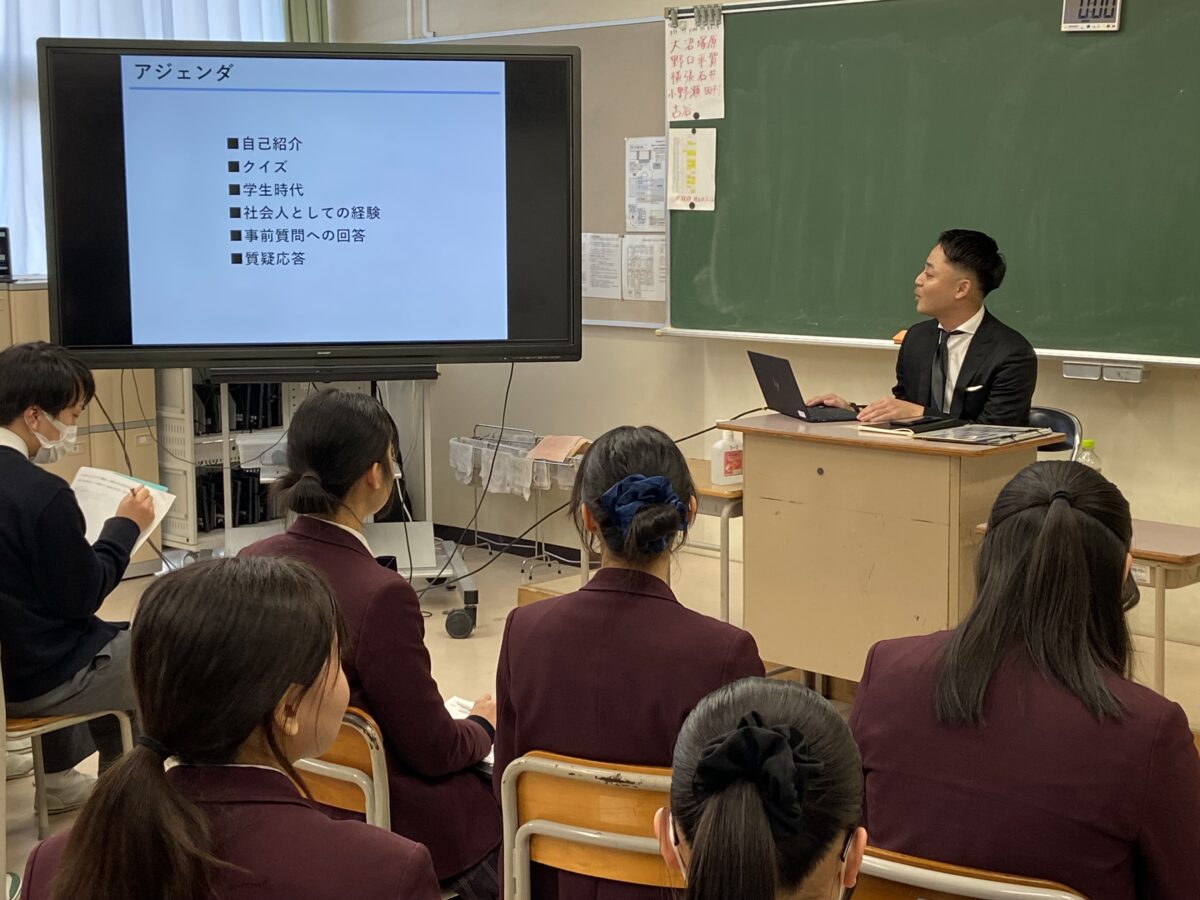

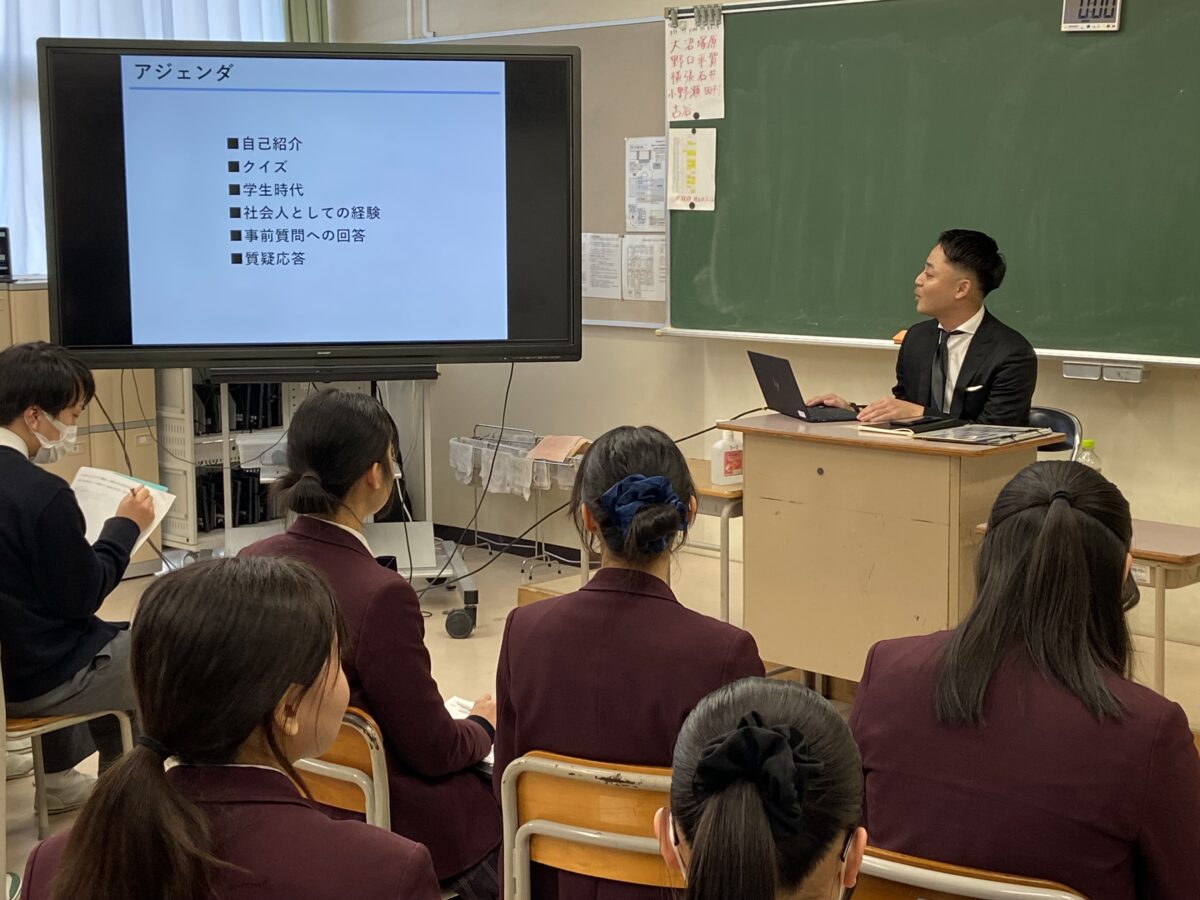

高校進級を目前に控えた中3生。新しい生活に期待している反面、「高校で勉強についていけるか」「大学受験のために何をすればいいか」などと不安も大きく感じているようです。 そこで各クラスの学級委員が中心となり、生徒たちの手で「キャリアアップ講演会」を企画いたしました。高校の先生方にもご協力を仰ぎ、卒業生6名をお招きし講演を行なっていただきました。 生徒たちは事前にアンケートを取り、質問事項を送らせてもらいました。それをもとに講師の卒業生からは、高校における授業や課題への取り組み方、専攻の内容、大切にしてほしいことなどを講演いただきました。 生きていくということは選択していくということです。先輩方の選択肢の集め方や進路の決め手を参考にしつつ、今後の自らの道を見定めていければと思います。 講師としてご協力くださった卒業生の石山悠太さん、照永花薗さん、田中竣大さん、渡邉結子さん、浅野和希さん、脇田ヒロさん、ありがとうございました。

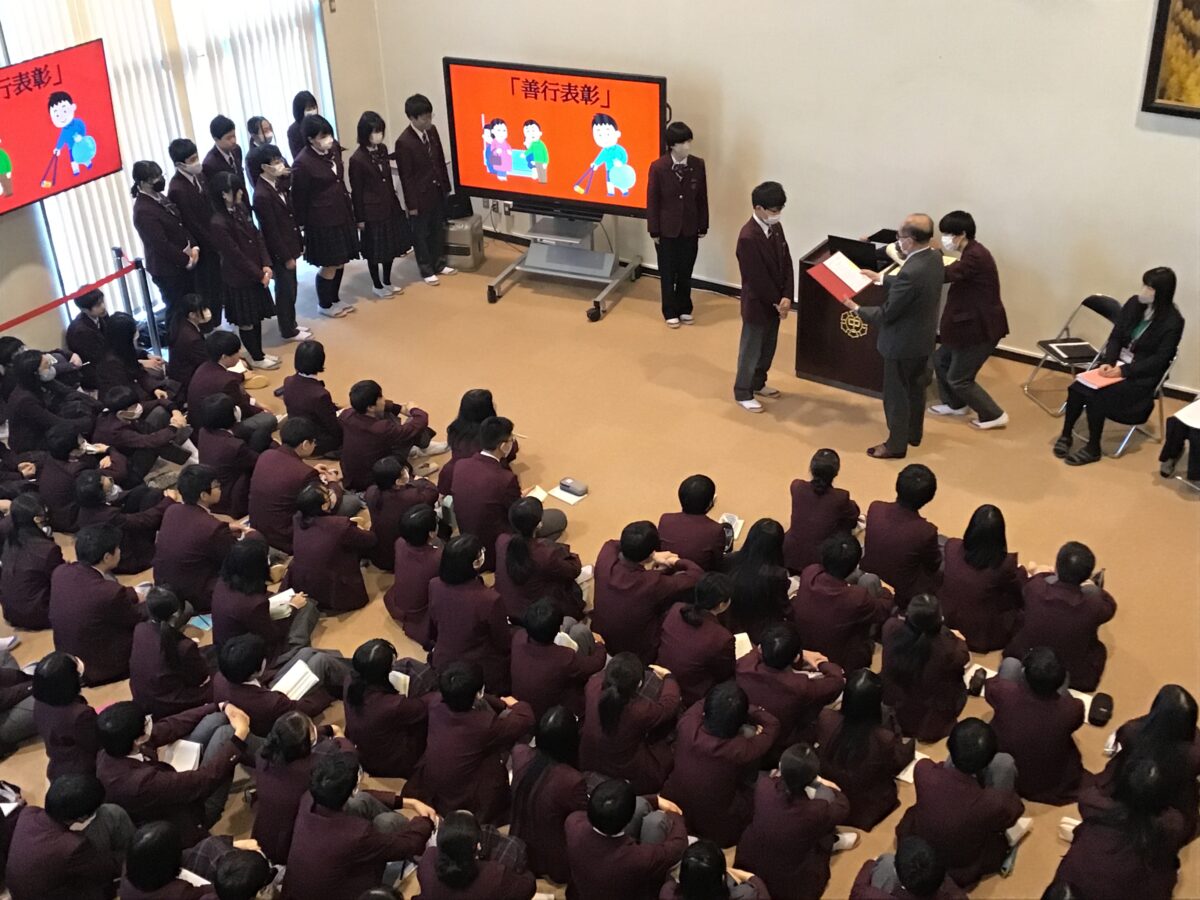

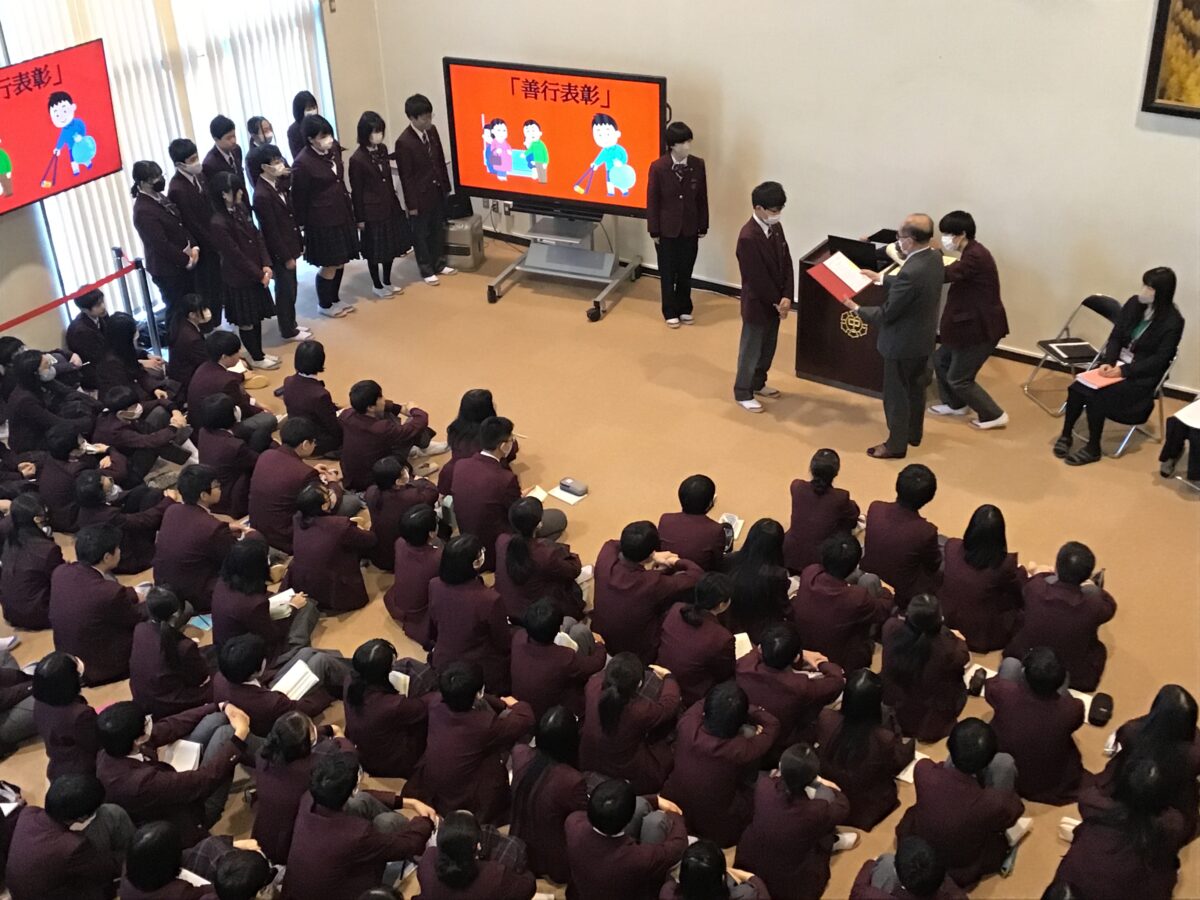

2月の全校集会が行われました。校長から、桜川市真壁の神社に飾られたお雛様の話をもとに、グローバルな現代にあっても自国の文化を理解し受け継ぐことの大切さについての話がありました。また、寒い季節の中でこそ身体を鍛え、勉学に励むことの大切さという話がありました。さらに来年度から変わる大学入学共通テストについての話もありました。生徒指導部長からは人間関係を築くうえで「想像力」を働かせることの重要性が語られました。 生徒代表によるスピーチは1年生2名が担当し英語でのスピーチも行われました。また生徒会長からは「自分を信じる大切さ」についての話がありました。 表彰では2年生2名が「手帳甲子園」において、同じく2年生2名が「第24回小野小町文芸賞」において優秀な成績を収めました。また困っている人を助けた3年生1名が「善行表彰」を受けました。学業だけでなく社会貢献にも励む常総学院中学の生徒の姿が際立ちました。

3学期始業式が行われました。はじめに年始の災害等に対する黙とうを行い、校長から、自分自身に関しては「慌てないこと・備えること・WhoとHowで究めること」、また被災された方々に対しては「その立場に立ち元気づける行動を心掛けること」という話がありました。さらに映画の名作二点から登場人物のセリフを引用し、前向きに生きることの大切さを持つようにとの話がありました。 その後、新体制の生徒会役員の任命式、新生徒会長の話と続きました。力強い言葉で常総学院中学校の新たな一年が始まりました。

2学期終業式が行われました。冬休みに向けて校長から「好奇心」・「学びのプロセスの重視」という話がありました。世の中を見渡し、他者の意見に耳を傾け、粘り強く行動し、必要とあれば周囲の人に相談する柔軟性を持つことが大事だとのことでした。また、「第40回土浦市児童・生徒読書感想文コンクール」で受賞の1~3年生、「JA共済茨城県小・中学生書道コンクール」で受賞の2年生、「2023年度国際ユース作文コンテスト」で受賞の2年生、「馬術大会」で受賞の2年生が表彰されました。

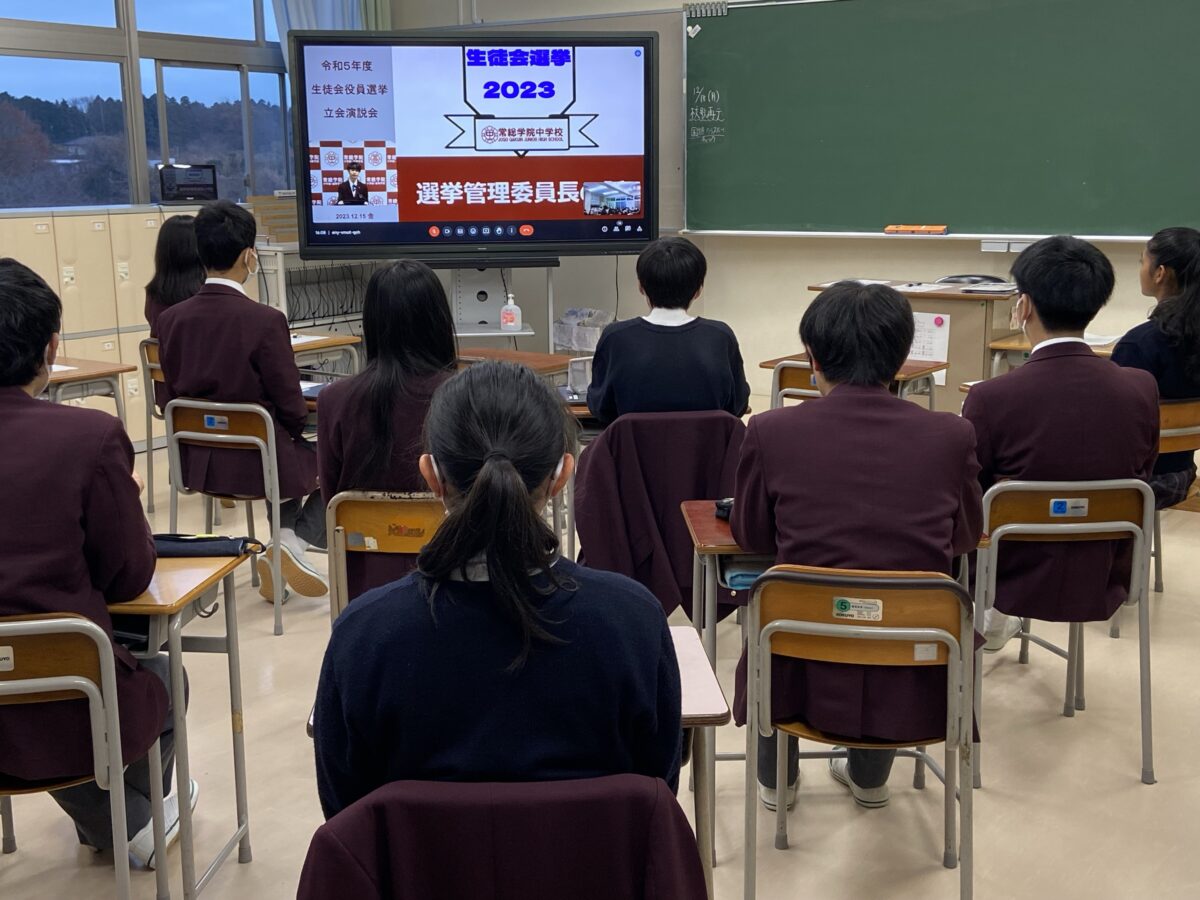

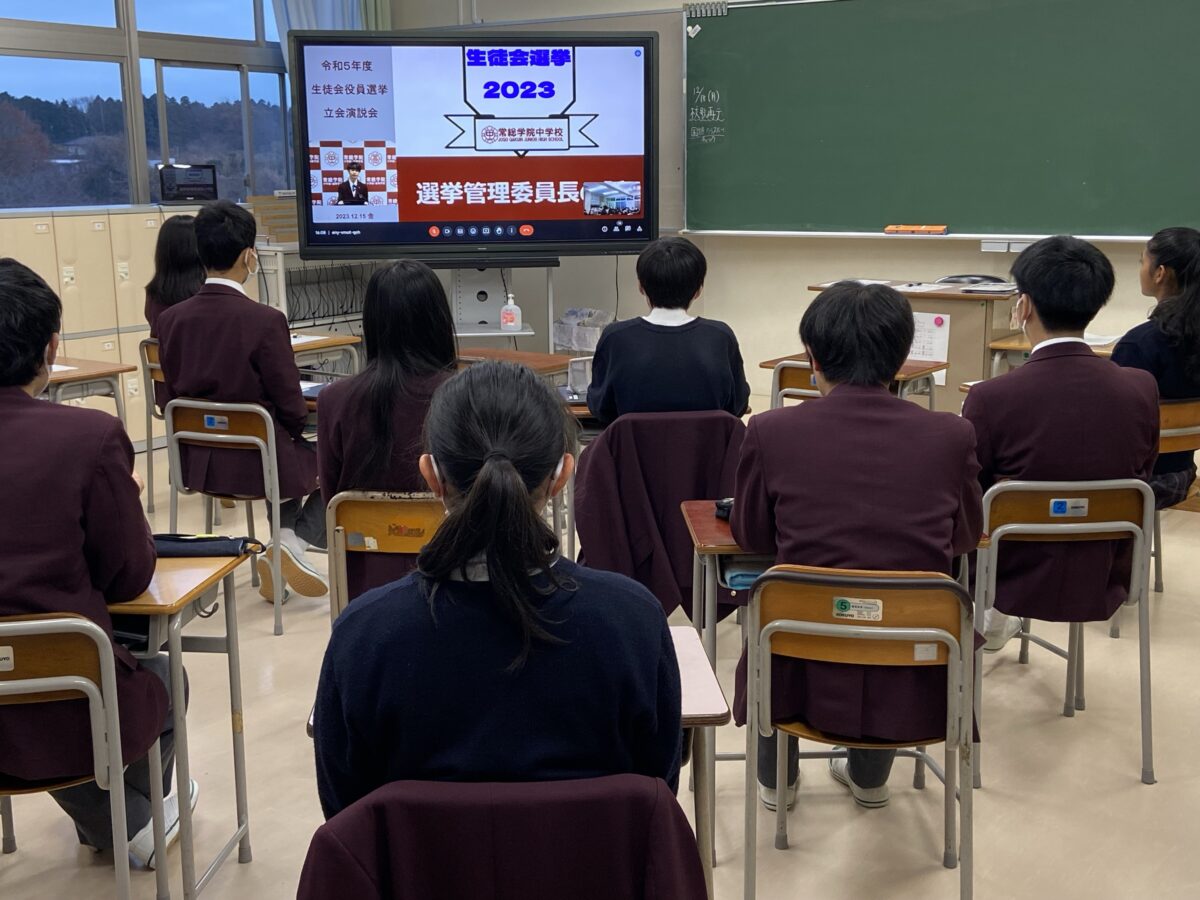

生徒会役員選挙が行われました。各教室でオンラインで生徒会役員立候補者・推薦者の話を聞いた後、オンライン投票を行いました。2年生からも1年生からも、今後の常総学院中学校をよりよく変えていきたいといった、元気な、やる気に満ちた演説が行われました。

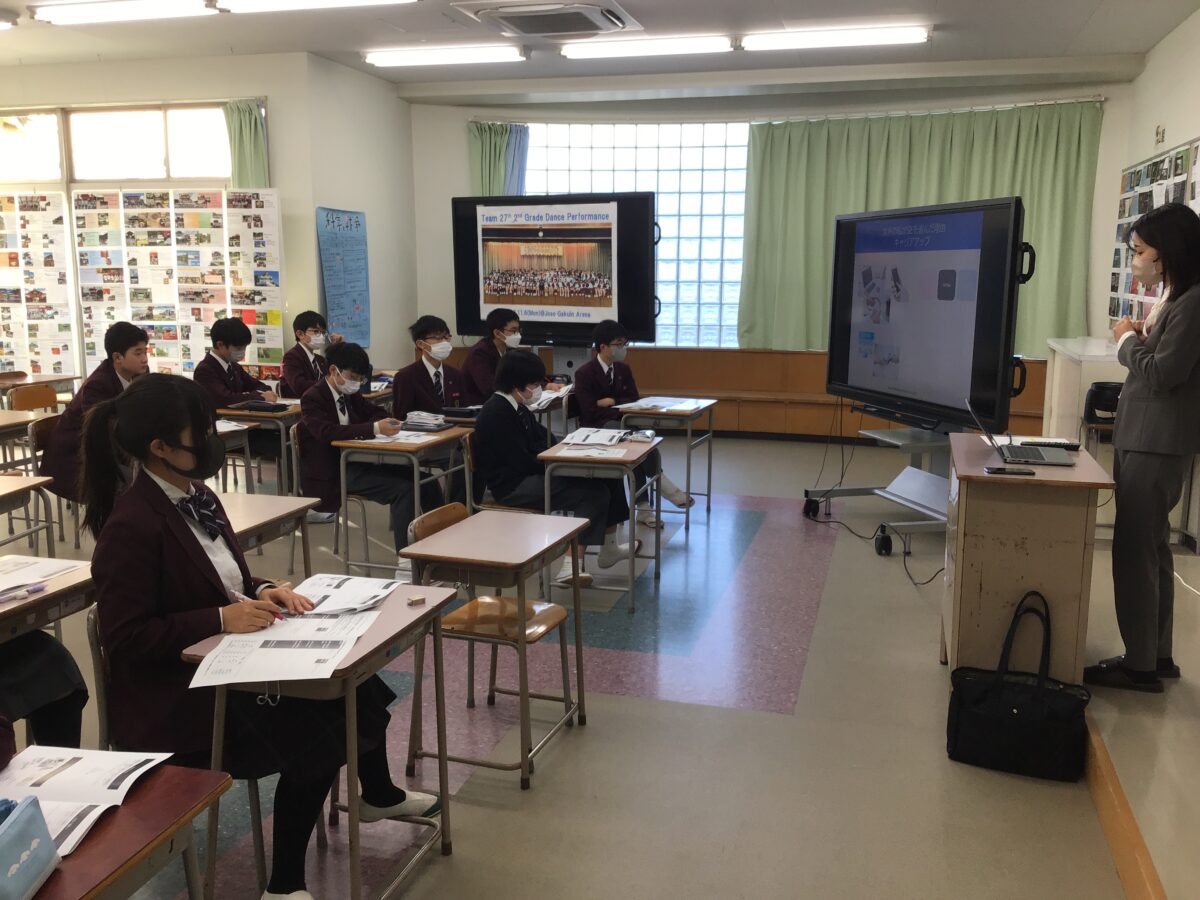

キャリアガイダンスが行われました。リクルートから講師をお招きし、11の異なる職業に関する講演をしていただきました。様々な職種のはたらきがいややりがいを聞いていく中で、生徒が自らの夢や希望・将来の進路・職業について考え、学問への興味・関心を深める機会となりました。

雲一つない快晴の空の下、クラスマッチが行われました。三年生の高校進級を祝う会も兼ねて行われ、たいへん充実した一日となりました。グラウンドではドッチボール、体育館ではバスケットボールが行われ、学年を超えて対戦し、先輩が貫録を見せる試合もあれば、逆に後輩が先輩を圧倒する姿なども見られました。また生徒優勝クラスと教員チームとの試合も行われ、競技をする者も応援する者もおおいに盛り上がりました。

芸術鑑賞会が行われました。メンバーそれぞれが第一線で活躍する男性プロ和太鼓奏者が集結した和太鼓ユニット「ZEN」。ひとりひとりがプロ奏者として活動し、 個性や女性らしさ、強さ、美しさなどの表現をテーマ に活動する「東京TAIKOGIRLS」らによる和太鼓演奏を鑑賞しました。和太鼓の種類や様々な打ち方の説明のあと、生徒代表による和太鼓体験、そして重厚な響きの演奏披露が行われました。ふだんは接することの少ない楽器演奏に触れ、あらためて日本の伝統文化の奥深さを感じました。

避難訓練が行われました。出火を想定して、緊急時の速やかな行動を目標に整然と訓練が行われました。避難に要した時間が短く、消防署や校長からも高く評価されていました。何事にも真剣に取り組む常総学院中学校生らしさが見られました。

3月の全校集会が行われました。校長から、春分の日までに一年の振り返りをし、新たな年度に向けて準備をしましょうとの話がありました。生徒指導部長からは、3倍近い数の生徒たちと生活をともにする4月からの高校生活に向けて、中学3年生は自立した言動を心掛けましょうとの話がありました。表彰では、大東文化大学主催第64回全国書道展において3年生女子1名、第22回読み聞かせコンクールにおいて2年生女子1名、また第39回全国書き初め展覧会においては3年生女子4名、そして令和5年正倉院展短歌・俳句コンクールにおいて3年生女子2名が、それぞれ優秀な成績を収め表彰されました。

①1学年「芸術教育」 世界のリーダーは芸術の大切さを語る方が多くいます。本校でも大切に考えており、リーダーシップウィークのテーマとして取り上げ、教育課程を超えた発展的な特別授業を行いました。 DAY1「音楽」 頭声的発声、ハーモニーの作り方などを学び、1学年全生徒で実際に合唱の指導を受けました。自分たちの歌声について授業の「初め」と「最後」の響きの違いを実感し、どの顔も満足した笑顔にあふれていました。 DAY2「書道」 様々な書体の中から一つを選び、作品作りをする授業でした。お手本を見ながら筆遣いに気を配り、心静かに真剣に「書」と向かい合う姿がありました。 DAY3「美術」 芸術作品を観て想像力を働かせ作者がどんな人か、何を伝えようしているのかなどを考える”Visual Thinking”を行いました。意見交換を通して新しい視点や作者が表現しようとしたものを考える想像力を養いました。 芸術作品を、作り手の立場から、鑑賞する立場から、など様々な角度から味わうことを学びました。豊かな感性がきっと彼らの今後の助けになってくれることでしょう。 ②2学年「経済教育」 次年度から高校課程に入ることもあり、経済の仕組みについて知る・考える機会として世界を見る視野を広げることを目的に、3日間のプログラムを行いました。 DAY1 筑波銀行の方に、「お金とは何か」をテーマに授業を行っていただきました。 銀行の役割と関連させながら、お金の使い方や貯金方法についてだけでなく、クレジットカードの仕組みについても教えていただきました。一見、難しそうに見えるお金についての話を分かりやすく説明してくだり、お金を稼いで生活設計を立てていく視点からも将来について考えることができました。 DAY2 関東財務局・水戸財務事務所の方々をお招きして「日本の未来を考える」をテーマに講演・授業を行っていただきました。 財務局の仕事内容や日本の財政の現状と課題を知り、その上で財務大臣になったつもりで日本の予算編成案をグループごとに考える活動をしました。自分たちの望む社会に向けた予算案を試行錯誤しながら作成しました。日本の将来について「他人事」ではなく「自分事」として真剣に考えるとともに、予算を作る際には目的意識が必要だということをしっかりと学び取っていました。 DAY3 公正取引委員会の方々にお越しいただき市場原理・ルールについて学びました。前半は販売店グループ(売り手)消費者グループ(買い手)に分かれたシミュレーションゲームで市場経済の仕組みを体験的に学びました。 後半は独占禁止法について実際の公正取引委員会の仕事内容を体験しながら学びました。 自分の将来の視点から、そして国家レベルの視点から経済の仕組みについて学び、自由経済だからこそクリーンな競争のためのルールが必要であることを学びました。今回の学びを様々なことに結びつけてしっかりと彼らの糧にしてほしいと思います。 ③3学年「社会貢献」 社会に貢献するリーダー育成を教育目標に掲げる本校の中学課程のまとめとして「社会貢献」のテーマに取り組みました。 DAY1 日本赤十字社の方から「社会貢献とは」・「ボランティアとは」について学びました。実際に能登半島地震の支援に行かれた際の写真を見せていただき、生徒たちは衝撃とともに自分事としてとらえることができました。 DAY2以降は、学んだことをもとに「自分たちにできる社会貢献は何か」グループごとに計画を立てました。今後実際に活動し、中学課程の集大成にしていく予定です。

MRT(Mashroom Research Team)から報告です。 東京電機との共同研究として様々な条件下でのキノコ栽培や栽培にあたって必要な準備などについて学んできた今年度の活動も終盤に差し掛かりました。 2/7に今年度の活動の総括を行い、研究に参加した生徒全員が研究を行った感想や学んだことなどを一人5分で発表しました。キノコの不思議な生態についてや、今年度抱いた疑問を踏まえて来年度どのような実験を行いたいかなど、今後もさらに関心を深めていくような意欲を感じる発表でした。 来年度は今年度の活動を踏まえてさらに発展的な研究を行っていき、論文発表にもチャレンジしていきたいと思います。

高校進級を目前に控えた中3生。新しい生活に期待している反面、「高校で勉強についていけるか」「大学受験のために何をすればいいか」などと不安も大きく感じているようです。 そこで各クラスの学級委員が中心となり、生徒たちの手で「キャリアアップ講演会」を企画いたしました。高校の先生方にもご協力を仰ぎ、卒業生6名をお招きし講演を行なっていただきました。 生徒たちは事前にアンケートを取り、質問事項を送らせてもらいました。それをもとに講師の卒業生からは、高校における授業や課題への取り組み方、専攻の内容、大切にしてほしいことなどを講演いただきました。 生きていくということは選択していくということです。先輩方の選択肢の集め方や進路の決め手を参考にしつつ、今後の自らの道を見定めていければと思います。 講師としてご協力くださった卒業生の石山悠太さん、照永花薗さん、田中竣大さん、渡邉結子さん、浅野和希さん、脇田ヒロさん、ありがとうございました。

2月の全校集会が行われました。校長から、桜川市真壁の神社に飾られたお雛様の話をもとに、グローバルな現代にあっても自国の文化を理解し受け継ぐことの大切さについての話がありました。また、寒い季節の中でこそ身体を鍛え、勉学に励むことの大切さという話がありました。さらに来年度から変わる大学入学共通テストについての話もありました。生徒指導部長からは人間関係を築くうえで「想像力」を働かせることの重要性が語られました。 生徒代表によるスピーチは1年生2名が担当し英語でのスピーチも行われました。また生徒会長からは「自分を信じる大切さ」についての話がありました。 表彰では2年生2名が「手帳甲子園」において、同じく2年生2名が「第24回小野小町文芸賞」において優秀な成績を収めました。また困っている人を助けた3年生1名が「善行表彰」を受けました。学業だけでなく社会貢献にも励む常総学院中学の生徒の姿が際立ちました。

3学期始業式が行われました。はじめに年始の災害等に対する黙とうを行い、校長から、自分自身に関しては「慌てないこと・備えること・WhoとHowで究めること」、また被災された方々に対しては「その立場に立ち元気づける行動を心掛けること」という話がありました。さらに映画の名作二点から登場人物のセリフを引用し、前向きに生きることの大切さを持つようにとの話がありました。 その後、新体制の生徒会役員の任命式、新生徒会長の話と続きました。力強い言葉で常総学院中学校の新たな一年が始まりました。

2学期終業式が行われました。冬休みに向けて校長から「好奇心」・「学びのプロセスの重視」という話がありました。世の中を見渡し、他者の意見に耳を傾け、粘り強く行動し、必要とあれば周囲の人に相談する柔軟性を持つことが大事だとのことでした。また、「第40回土浦市児童・生徒読書感想文コンクール」で受賞の1~3年生、「JA共済茨城県小・中学生書道コンクール」で受賞の2年生、「2023年度国際ユース作文コンテスト」で受賞の2年生、「馬術大会」で受賞の2年生が表彰されました。

生徒会役員選挙が行われました。各教室でオンラインで生徒会役員立候補者・推薦者の話を聞いた後、オンライン投票を行いました。2年生からも1年生からも、今後の常総学院中学校をよりよく変えていきたいといった、元気な、やる気に満ちた演説が行われました。

キャリアガイダンスが行われました。リクルートから講師をお招きし、11の異なる職業に関する講演をしていただきました。様々な職種のはたらきがいややりがいを聞いていく中で、生徒が自らの夢や希望・将来の進路・職業について考え、学問への興味・関心を深める機会となりました。

文房具類や制服・スクールバス定期券などの学用品を購入することができます。

傾斜した高い天井が特徴的で,授業やプロジェクト活動で作成した作品が展示されています。

蔵書数は約12,000冊あり,自習スペースやアクティブラーニングの場としても利用しています。

Communicative English(英会話)の教室として校内に5か所あり,ポスターや書籍など英語にあふれた空間です。

理科室は2か所あり,分野ごとにじっくりと実験が行えます。プロジェクト活動の場としても使用。

最新機材を配置し,クリエイティブでエキサイティングな体験・学びを提供する空間です。

開放的なホールは,教え合いの場や全校集会・講演会会場などに使用しています。

正面には100インチのデジタルサイネージがあり,生徒たちに向けて最新情報を表示しています。

6人立ちの道場です。中学校の弓道サークルや高校弓道部が活動をしています。

足腰に負担の少ないオムニコートです。通年で練習可能。中学校の硬式テニスサークルがサークル活動時間に、放課後は高校の硬式テニス部が活動。

両翼98.5mの甲子園とほぼ同じ広さのメイン球場と、内野一面の広さを併設する施設です。

放課後はサッカー部が活動しています。

放課後はラグビー部が活動しています。

2Fにアリーナ、1Fに武道場という構造です。1Fには野球の室内練習場もあります。

清潔で使いやすい調理設備・器具を取り揃えています。換気や防災設備も整っているので、安心して実習に取り組めます。他に被服室もあります。機能的で広いスペースが確保されており、調理実習や被服実習がしっかりと行えます。

文房具、スクールバス定期券、制服も購入できます。

実験観察器具および地学・生物標本を十分備え、視聴覚教材も整っています。実習や実験を通して理解を深めることを大切にしています。

製作に集中できるよう、天井を高く開放的な空間をとるとともに、机の間隔を広くとりました。

最新の遮音設備を施している音楽室です。生徒はのびのびと合唱や演奏に取り組むことができます。合唱サークルの活動の場所にもなっています。

全校集会など様々な行事に多目的に使用する2階まで吹き抜けの明るい空間です。

約20,000冊の蔵書に加え、約25誌の雑誌を定期購読しています。閲覧席は個別ブースとグループ学習スペースに分かれており、読書だけでなく自習にも最適。図書の貸し出しや調べ学習・探究活動での利用の他、自学自習のために夜間開放を行っています。

大型スクリーンやプロジェクター、可動式の机イスを備え、Wi-Fi環境をいかした多様な授業を展開しています。教室には120名を収容できるため、講演会や集会にも利用されています。