ticker

2月24日(火)12:00申し込み開始

2月24日(火)12:00申し込み開始

2月5日に2月の全校集会を行いました。今月の集会は、感染症対策の一環でD-labからオンライン配信で行いました。校長先生から、『成長に必要な3つの力』についてお話がありました。”努力する才能”を育てることで、困難に直面した時も今までの努力を糧に新しい解決策を見出すことができ、”問を立てる力”を養うことで、自らの成長に向けた課題を発見し深いところまで課題を掘り下げることができるという内容でした。定期試験を間近に控え、1年間の努力の結晶を実らせようとしている生徒達には心に来るものがあったのではないでしょうか。3つ目の力”考える力”については、次回の全校集会にて詳しいお話があるということでした。今回の全校集会では、本校のSDGsプロジェクトのメンバーが水についての講演会に参加をした内容の発表を行ってくれました。改めて、身近にある水の大切さを思い出させてくれました。

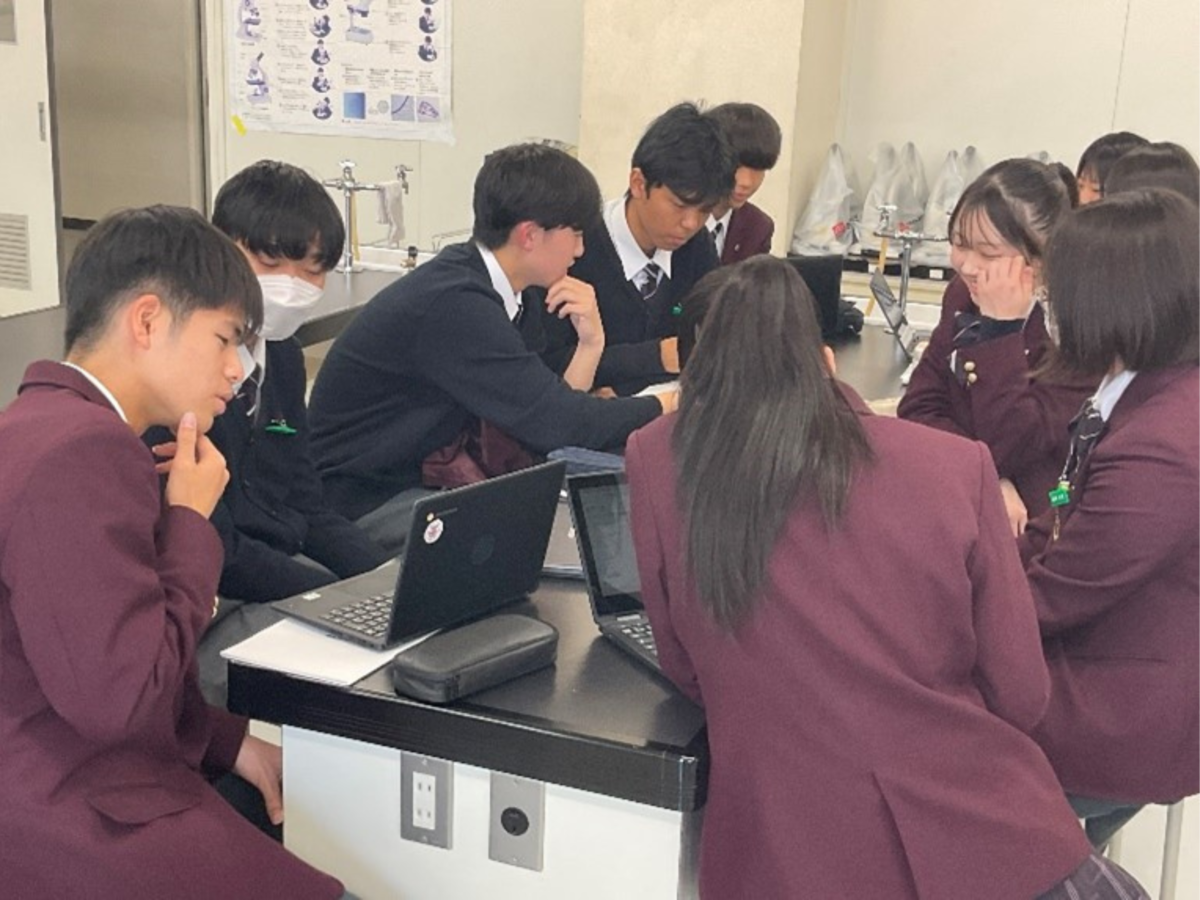

12月3日と17日の2回で中学2年生と高校1年生のプログレスの生徒の交流会を行いました。1回目は、親睦会で、初めて会う高校生の皆さんとの高校生活における質疑応答を行い、最初は緊張していた中学生も高校生のやさしさに触れ、中学生の質問に気さくに答えていただきました。2回目は、群馬県水上町の地域再生のプレゼンテーションを高校生にしてもらいました。高校生の真剣な発表に中学生も真剣に質問を交えて聴き入りました。

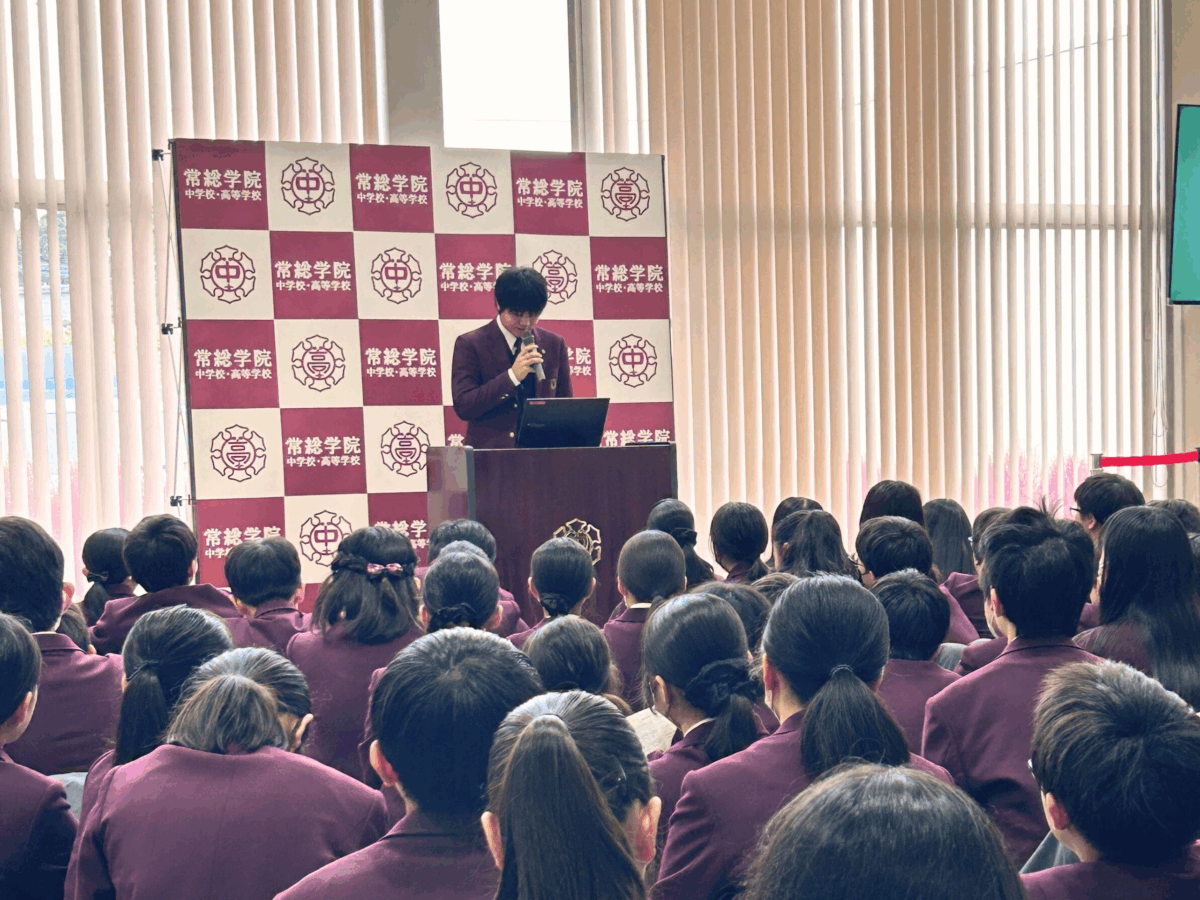

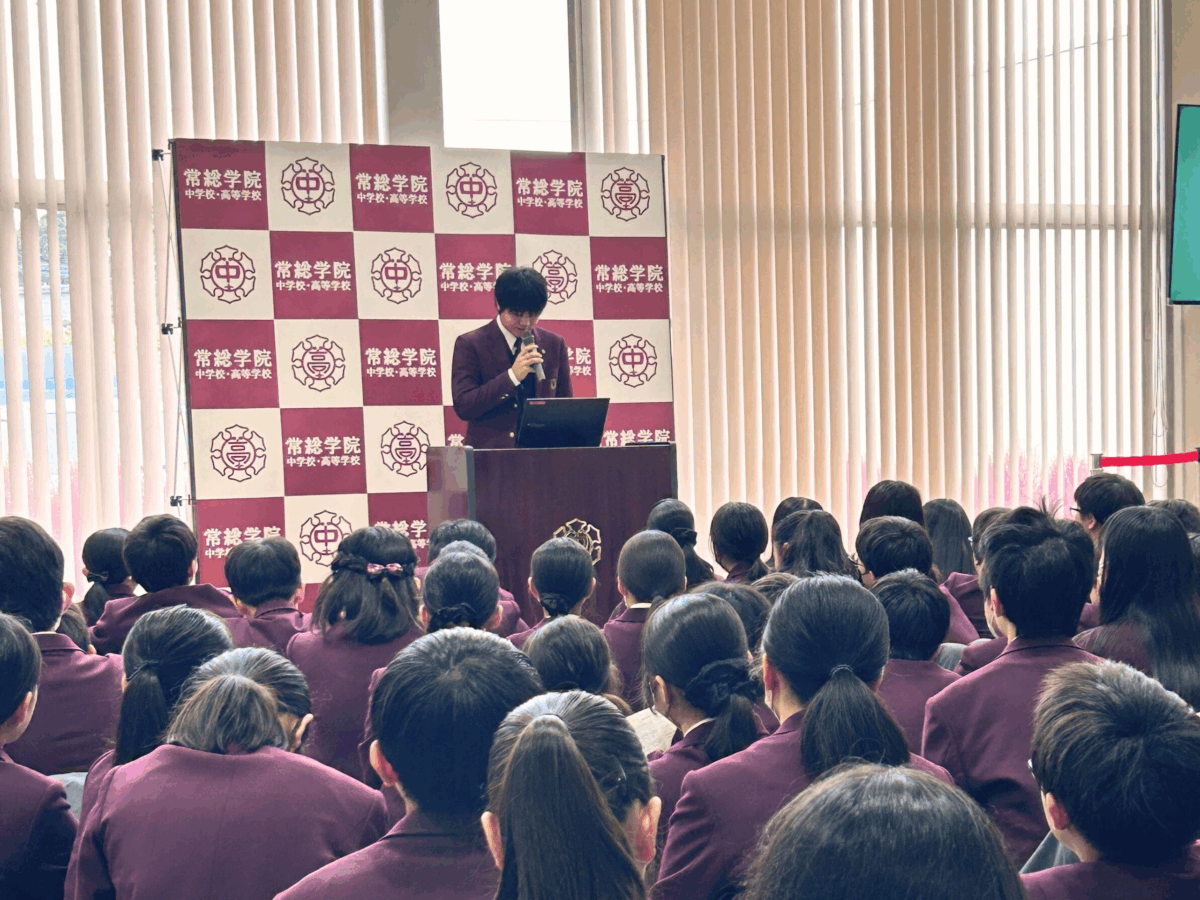

12月23日(火)に2学期の終業式を行いました。2学期の締めくくりとして校長から、2025年に起きた様々な方面でのニュースの振り返りとともに、各個人の努力の振り返りについてお話がありました。また、学習指導部の先生からは、冬休み期間を利用した学習面での振り返りと2026年の目標つくり、4月の模擬試験を見据えた計画つくりについて話があり、生徒指導部の先生からは、SNSやゲームなどが与える脳への影響についてお話がありました。生徒それぞれの心に刺さる話だったようで、要所要所でメモを取る姿が多くみられた集会となりました。

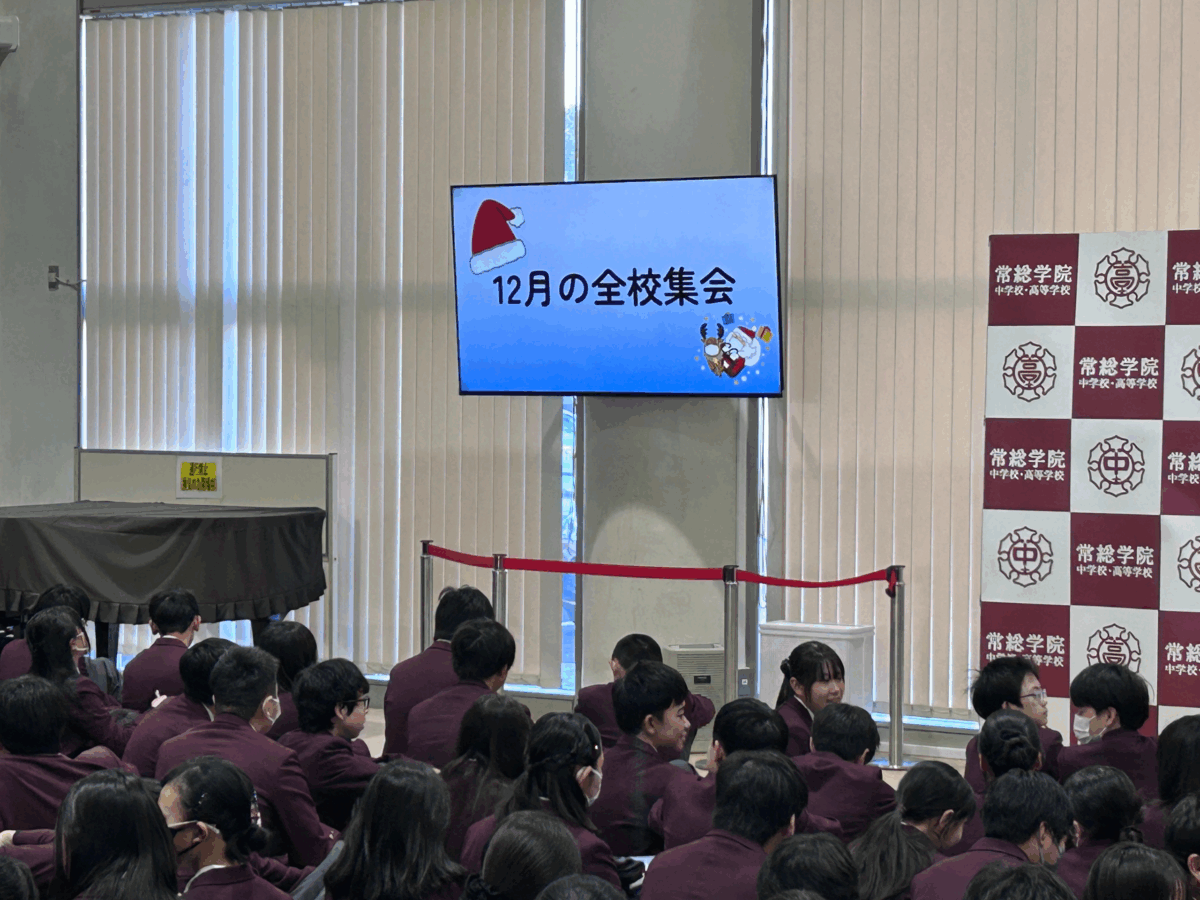

12月1日に12月の全校集会を行いました。今月の全校集会では校長先生から、『自分の人生の主役になるとはどういうことなのか』というお話がありました。自分自身を成長させるためのポイントを、内田樹先生の著書の内容を交えて教えてくれました。また、今月は学習指導部の先生から定期試験の振り返りの仕方についても話があり、1年を締めくくる心構えができたような気がします。 生徒会からも、次期生徒会を担う立候補者に向けて激励の言葉がありました。

11月9日に常総学院中学校にて文化祭『常友祭』が行われました。今年度のテーマが『JOSO EXPO 2025~進め、未来へ、その先へ~』ということでSDGsな展示物や異国文化を学べるプログラム等、工夫を凝らした企画が多く開催されていました。今までの学校行事で得た知識と経験をもとに、来校してくれたお客さんが楽しみながらも気づきのある企画展示になったと思います。

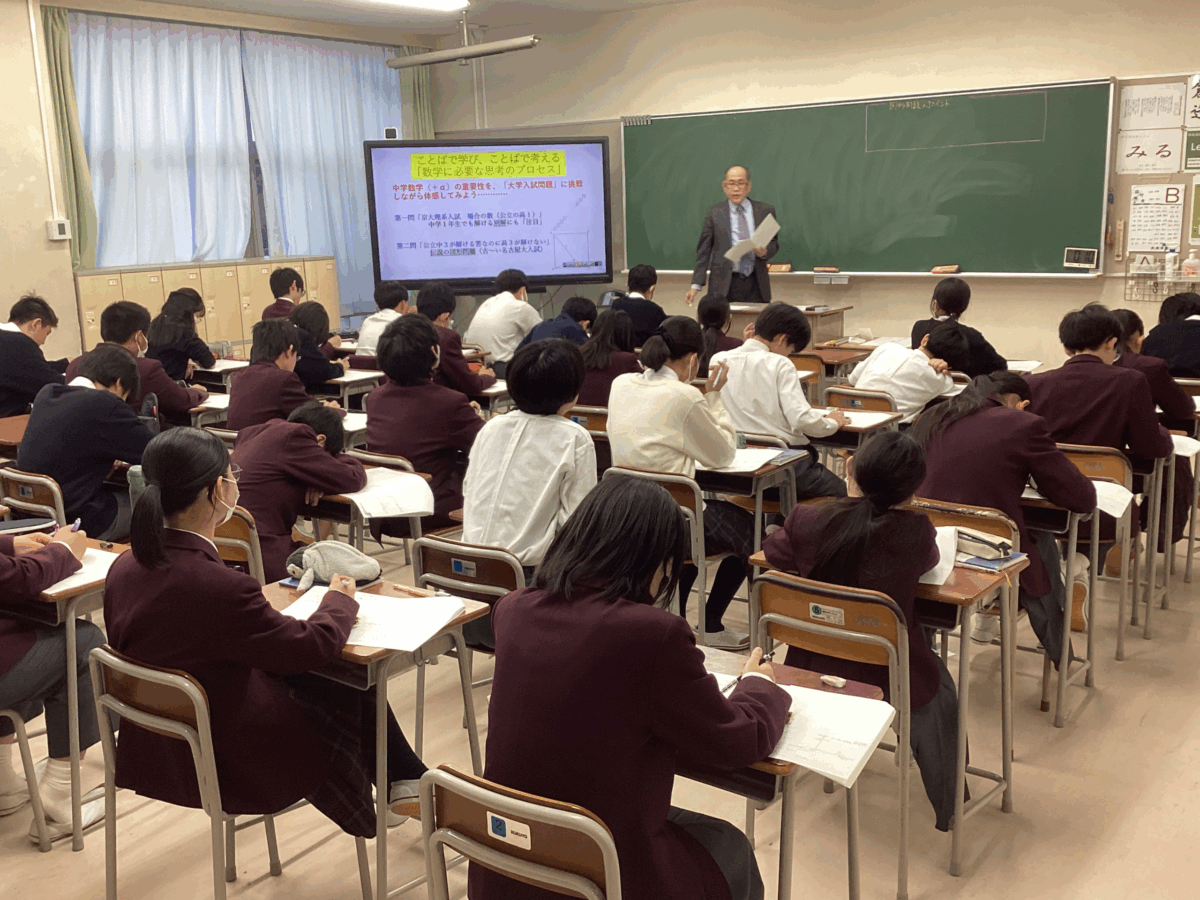

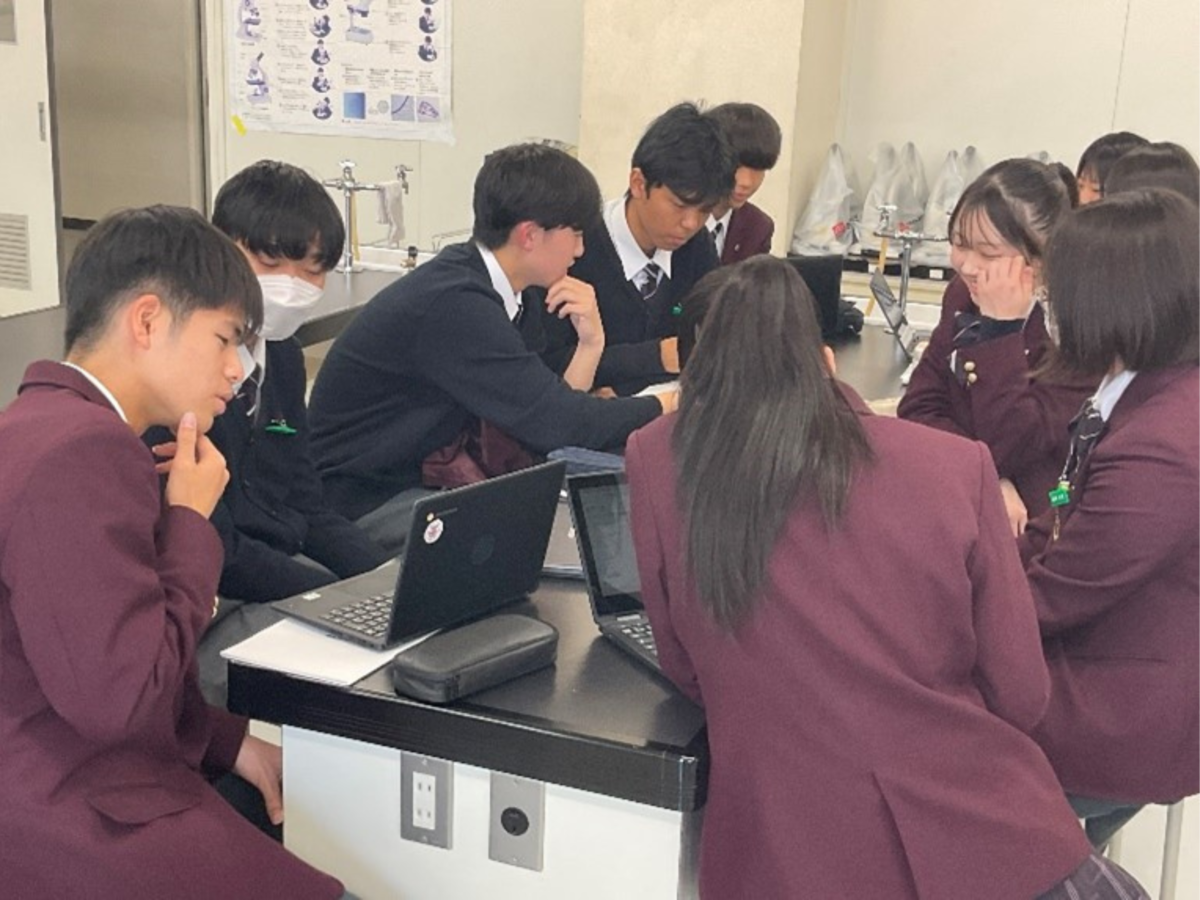

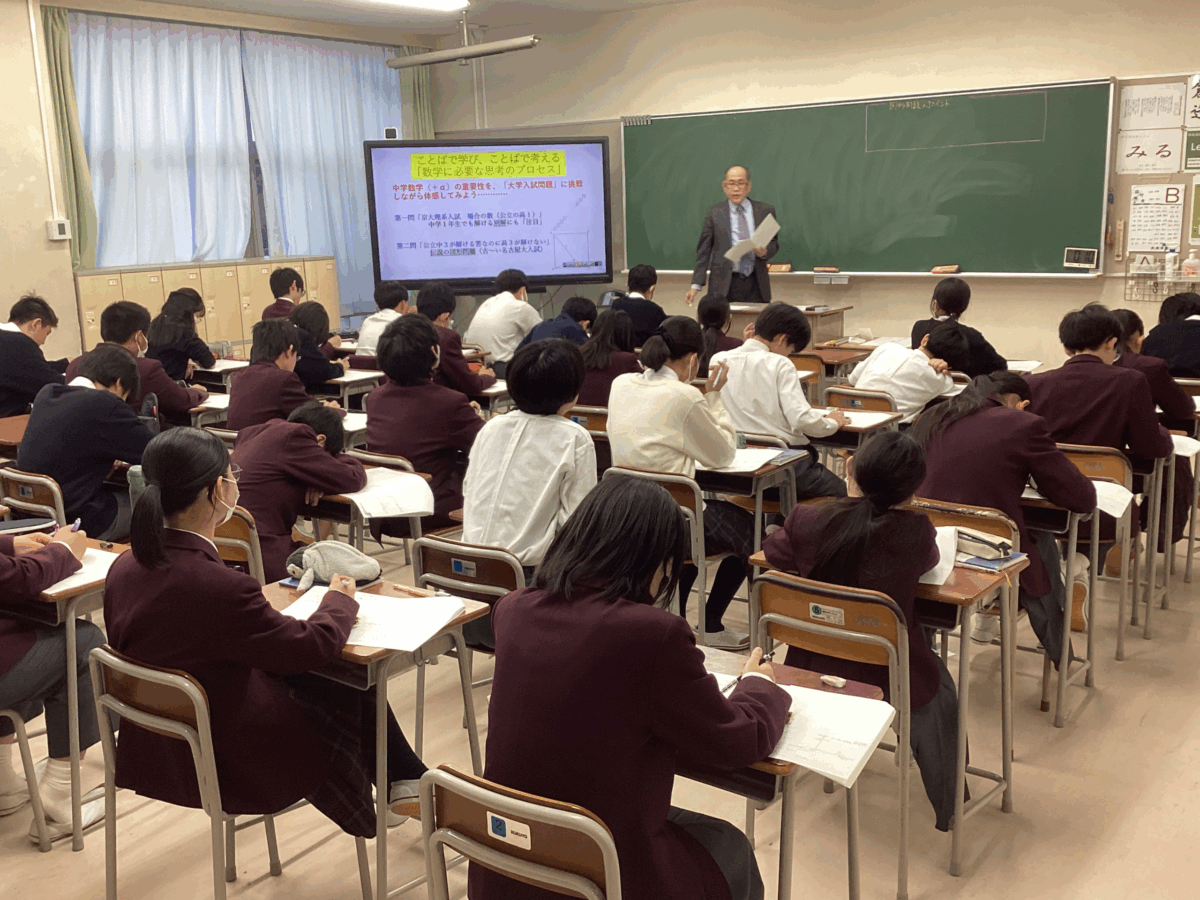

全校生徒対象に、スペシャル特講を行いました。今回は他教科同士がコラボレーションする「教科横断型授業」を実施しました。それぞれの講座は、異なる分野の知識を掛け合わせることで、新しい発見や学びの面白さを体感できる内容となりました。生徒たちは、いつもの授業とは一味違うアプローチで、主体的に考え、表現する力を育みました。これらの授業を通じて、生徒たちは「教科のつながり」や「学ぶ意味」を実感しながら、学びへの興味と意欲を一層高めました。今後も本校では、探究的で創造的な学びを推進していきます。 【実施されたコラボ企画一覧】1.言葉で学び、言葉で考える思考プロセス ~数学の難問に挑戦しよう~(数学) 論理的思考力を磨きながら、言葉を使って数学の深みの探究2.平安貴族のPR戦術 ~相手を射止めるこのひと言~(社会×国語) 古典の世界を舞台に、貴族たちの「言葉の力」に迫る3.40億年のはるかな旅 ~ヒトとサルとわかれてどこに向かうのか?~(社会×理科)人類の進化をテーマに、科学と歴史の視点から生命の不思議を探る4. 地震をテーマに高校数学に挑戦 ~地震の科学/マグニチュードと対数の世界~(数学×理科)地震の仕組みを通して、数学の概念が身近な現象にどう関わるかを学ぶ5.Social Study Presentation Quiz in English(英語×社会) 社会問題を英語で発表・クイズ形式で学び、国際的な視点を育てる6.玉入れHERO誕生物語 ~玉入れに最適な距離と角度は?~(数学×体育) スポーツを科学的に分析!角度と距離を計算し、理想の玉入れフォームの追求7. My natural color(英語×美術) 自分の個性や感性を英語で表現し、アートを通じて自己理解を深める8.Bob’s boot bash with Hyper Happy Horikoshi in Aaron’s Athletic Arena(体育×英語) 英語を使いながら体を動かす、アクティブで楽しい体育英語コラボ!9. 世界に通用する科学者になる! ~エビの解剖を英語で理解する~(理科×英語) 理科実験を英語で学び、グローバルな視点で科学への理解を深める

10月31日に11月の全校集会を行いました。今月の全校集会では、11月9日(日)に開催される常友祭に向けて必要な心構えや態度、準備期間におけるチームメイトとのかかわり方などの話が、校長・生徒指導の先生・生徒会長からありました。EXPO 2025 大阪・関西万博が閉会し、次に開催されるJOSO EXPO(文化祭)に向けて中高一丸となって準備が進んでいます。来場した全員に楽しんでもらいたいという気持ちが生徒と教職員で共有できた11月の全校集会となりました。また今月は、2年生の代表者が『EXPO 2025 大阪・関西万博での経験』というテーマで全体の前に出て1分間スピーチを行いました。

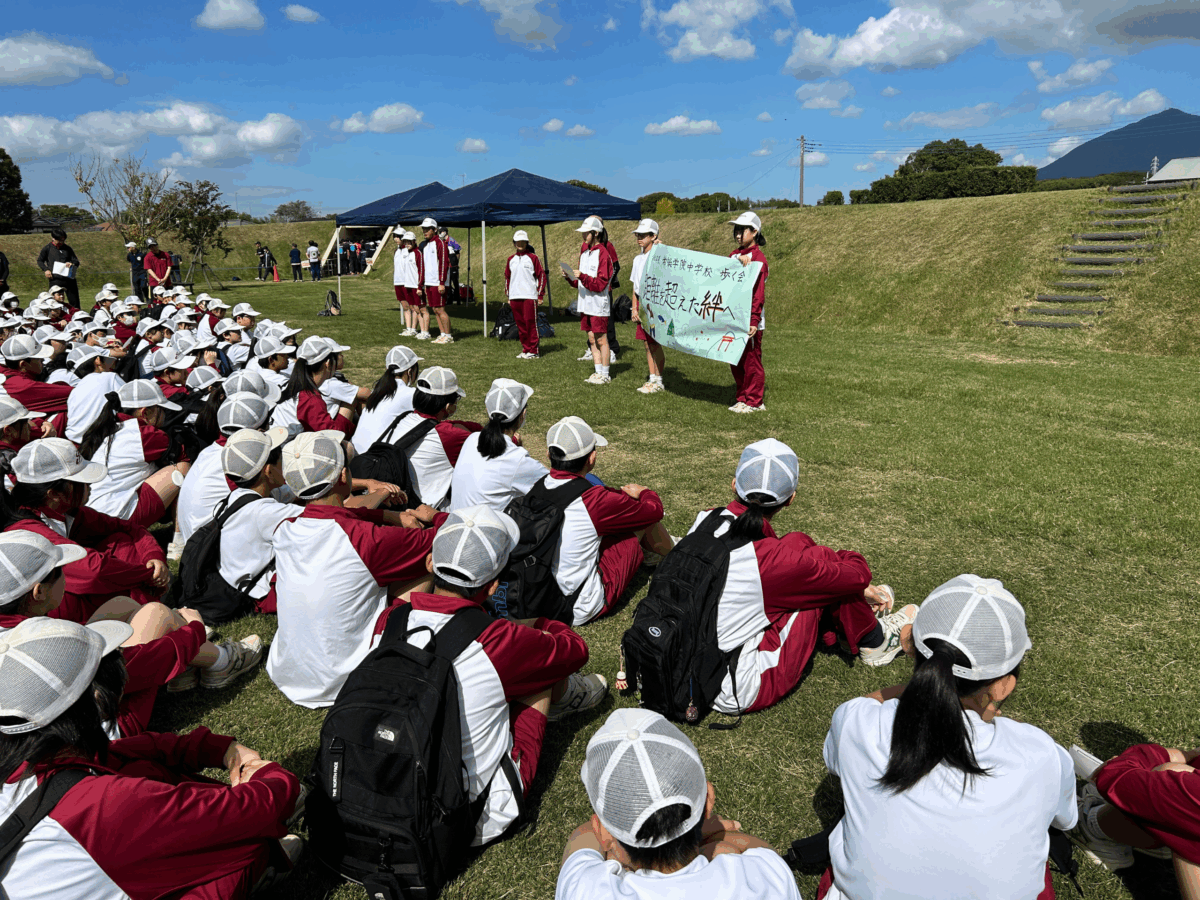

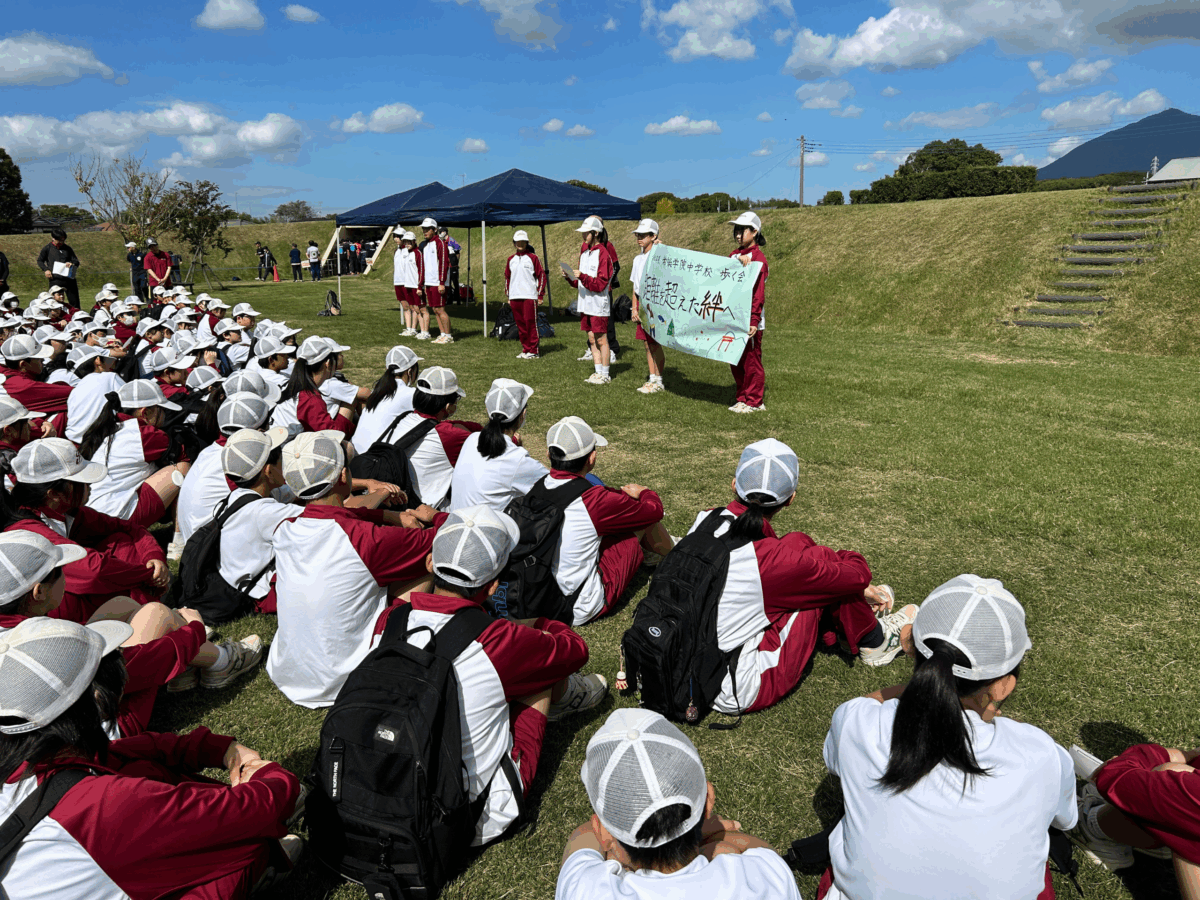

10月10日(金)に歩く会を行いました。今年度は、つくば市にある小田城跡歴史ひろばから出発し宝篋山を山頂まで登り、景色を堪能してきました。歩く会当日は、天候にも恵まれ気持ちの良い気候の中で登山から下山までを行うことができ、中学校の全校生徒が互いに声を掛け励まし合いながら歩く会を終えることができました。自然に触れ、友達の親切心にも触れ、登山をし、心も体も充実する自然体験だったと思います。

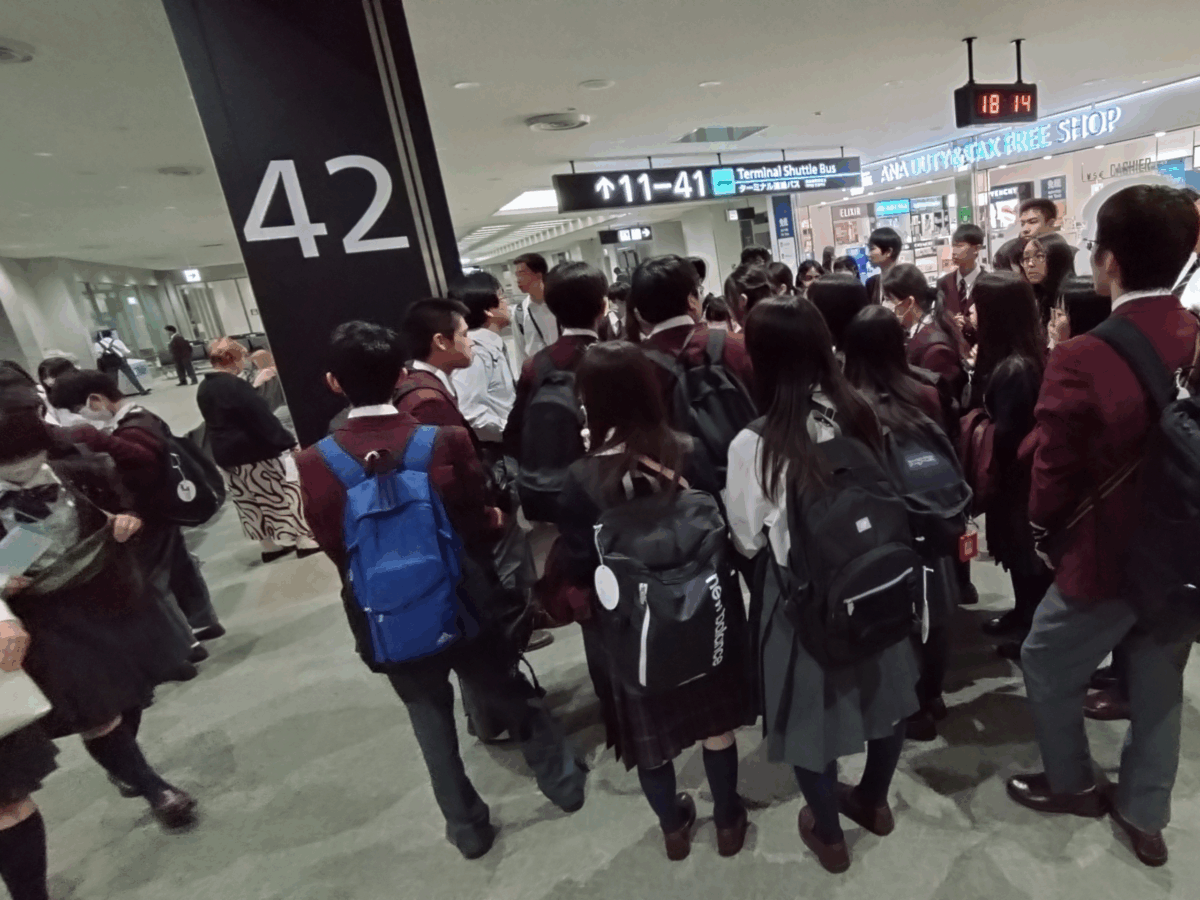

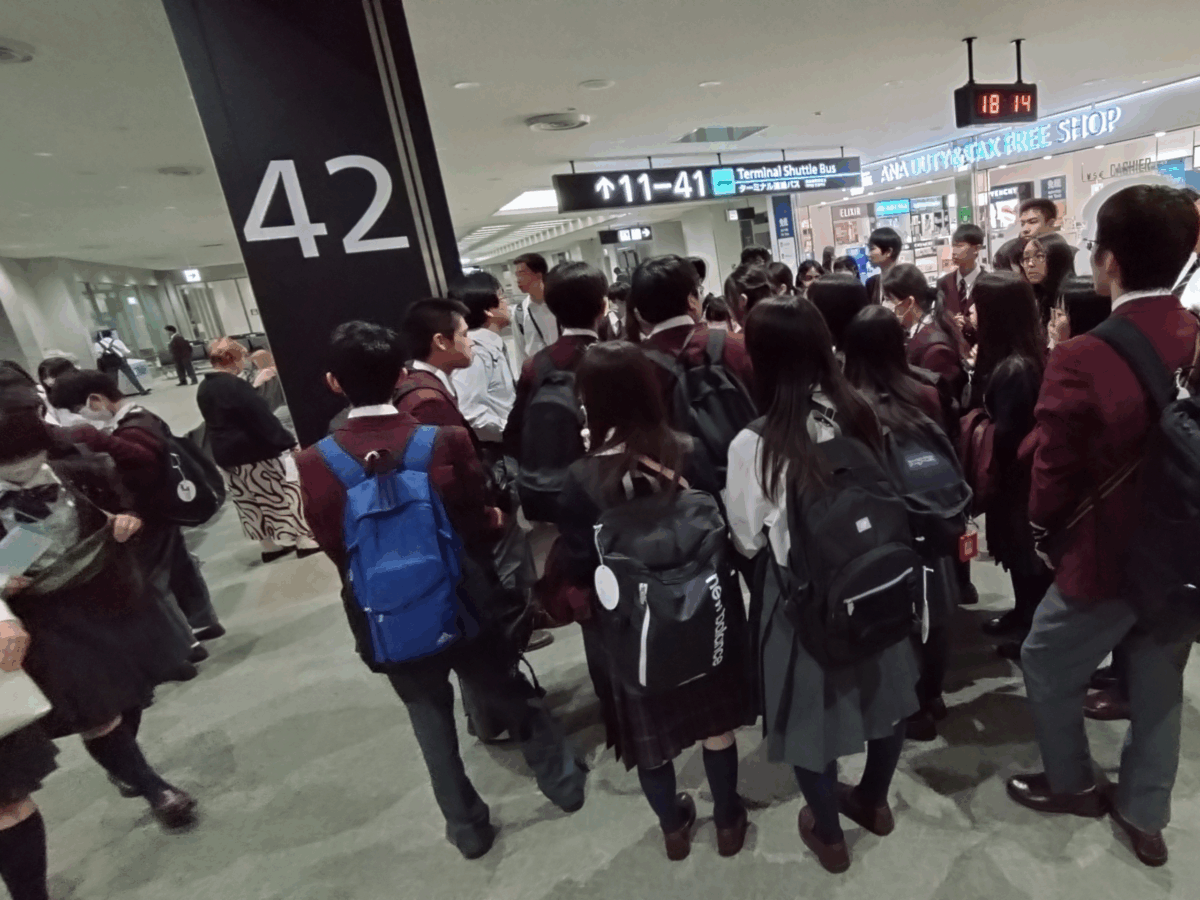

このたび、9月7日(土)~13日(土)にかけて、3年生を対象としたニュージーランド海外研修を実施いたしました。1年時の東京グローバルゲートウェイでの研修、2年時夏の広島・京都への国内研修を経ての初めての海外での学びとなり、生徒たちは初めての海外研修に大きな期待と少しの不安を抱えながらの出発となりました。 【1・2日目:出発〜オークランド到着、ホストファミリーと対面】 成田空港より出発し、オークランドへ向かいました。出国手続きや機内での英語によるやりとりなど、生徒たちにとって初めての経験が多く、緊張しながらも積極的に取り組んでいました。途中、ワイトモ鍾乳洞を訪れ、土ボタルの幻想的な光に感動する場面もありました。 その後、現地ホストファミリーと対面し、いよいよファームステイがスタートしました。 【3〜5日目:ファームステイ体験】 生徒たちは3〜4人のグループに分かれ、各家庭に滞在しながらファームでの作業や日常生活を体験しました。羊の世話や農作業、伝統的な食事づくりなど、日常では味わえない体験に触れ、積極的に英語を使いながら交流を深めていました。 また、Chromebookを使って毎日の活動をスライドにまとめる課題にも取り組み、教員側も生徒たちの元気な様子を確認することができました。食後にはゲームや写真の紹介など、温かな交流の時間も持てたようです。 【学校訪問:セントポールス校・セントピータース校】研修期間中には、現地の中高一貫校であるセントポールス校とセントピータース校を訪問し、生徒同士の交流も行いました。 セレモニーでは本校生徒による合唱やニュージーランド伝統の踊りであるハカを披露し、現地の生徒とペアになって授業やスポーツを体験。異文化に触れながら、教育の違いや生活のスタイルの違いについて多くを学ぶ機会となりました。 特に、現地の日本語学習者と会話を楽しむ姿も見られ、生徒たちにとって非常に刺激的な時間となりました。 【5〜7日目:ロトルア観光〜オークランド~帰国】 ファームステイを終えた後は、ロトルア地方を訪れ、間欠泉やキウイバード、マオリ文化について学びました。現地ガイドの案内のもと、日本との文化や自然観の違いを深く感じる機会となりました。 最終日はあいにくの天候で景色は見られませんでしたが、その後オークランドへ移動し、お土産の購入やホテルでの宿泊を経て、研修は無事に終了いたしました。 今回の研修を通じて、生徒たちは語学力だけでなく、自ら行動する力、多様な価値観を受け入れる力を大きく伸ばすことができました。帰国時には「もっとニュージーランドにいたい」「日本に帰りたくない」と話す生徒も多く、充実した時間を過ごした様子がうかがえました。 今後もこの貴重な経験を活かし、より一層の成長を遂げてくれることと思います。

9月30日に10月の全校集会を行いました。今月の全校集会では、情報が身の回りにあるれてる現代において目に見えるものだけが正解なのではなく、目に見えないものから何を感じどのような気づきを得ていくにかという非認知能力の成長について校長から話がありました。また学習指導部の先生から、常友祭や歩く会などのイベントと定期試験に向けての学習の両立について、学習効率を高める要素について話がありました。さらに今月は、3年生の代表者が『NZ海外研修で得た経験』というテーマで全体の前に出て1分間スピーチを行いました。

9月12日(金)1・2学年において探究フィールド別校外学習を実施いたしました。2学年は仕事を通した社会貢献の意義を学ぶことを目的として、企業や官公庁に見学に行きました。訪問した企業や官公庁は以下の通りです。 <医学探究フィールド> 【土浦協同病院付属看護専門学校】医療現場の現状と求める人物像についてご講演いただいた後、授業や実習の様子、学内の設備などを見学させていただきました。【幸和義肢研究所】業務概要や義肢装具士についてご講演いただき、義足を履いている方のお話を伺いました。また、車いす用のテストコースで車いすの試乗をさせていただきました。【国際協力機構JICAつくばセンター】世界の医療の現状やJICAでの国際協力について見学させていただき、今自分たちに何かできるのかを考えることができました。 <科学探究フィールド> 【佐川グローバルロジテクス物流倉庫】荷物が家に届くまでのしくみをご講演いただき、働く自動搬送ロボットを使用した物流の動きを見学させていただきました。【東京都下水道局有明水再生センター】実際に地下を歩き、下水が処理されて綺麗な水になるまでを見学させていただきました。説明を聞きながら、目で見て・においを嗅いで変化を感じることができました。【東京都虹の下水道管】家庭で実際に使われた後の水はどのように下水管へ流れていくのかを見学させていただきました。どのような生活の工夫が良い環境作りに繋がるのかを考えることができました。また、グループごとに水質検査のお仕事体験をさせていただきました。 <人文探究フィールド> 【国会議事堂】国会議事堂の中を案内していただき、衆議院議員の青山大人議員からはこれから求められる人材について、議員として取り組んでいる活動について講演していただきました。【文化放送】ラジオスタジオの現場の様子を見学し、参加者全員で「間」を意識しながら放送原稿を読む活動も行いました。

9月12日(金)1・2学年において探究フィールド別校外学習を実施いたしました。生活していたら必ず出るゴミ。身近なものでありながら、自分の手を離れた途端ふり返られることは少ないゴミ。でも、ゴミを放っておいたらどうなる?ゴミをどうやって処理してきた?私たちはゴミを資源として扱ってこなかったか?ゴミの行く末を考えることは、日常生活を顧みるだけでなく、地域が抱える問題や自分たちの未来にも目を向けることにつながるのではないでしょうか。 1年生の探究フィールド別校外学習では、ゴミの最終処分場「エコフロンティアかさま」に訪問しました。茨城県の資源循環推進課の職員のご講演の後、当該施設の職員の方々によるワークショップが行われました。生徒たちは、職員の方々のサポートのもと、ゴミの処分が不十分だと、人体にどんな影響があるか、ゴミの減量化のためにどんな工夫が可能なのか、ゴミを資源として扱うためにどんな取り組み・仕組みがあるのかというテーマについて議論していました。

2月5日に2月の全校集会を行いました。今月の集会は、感染症対策の一環でD-labからオンライン配信で行いました。校長先生から、『成長に必要な3つの力』についてお話がありました。”努力する才能”を育てることで、困難に直面した時も今までの努力を糧に新しい解決策を見出すことができ、”問を立てる力”を養うことで、自らの成長に向けた課題を発見し深いところまで課題を掘り下げることができるという内容でした。定期試験を間近に控え、1年間の努力の結晶を実らせようとしている生徒達には心に来るものがあったのではないでしょうか。3つ目の力”考える力”については、次回の全校集会にて詳しいお話があるということでした。今回の全校集会では、本校のSDGsプロジェクトのメンバーが水についての講演会に参加をした内容の発表を行ってくれました。改めて、身近にある水の大切さを思い出させてくれました。

12月3日と17日の2回で中学2年生と高校1年生のプログレスの生徒の交流会を行いました。1回目は、親睦会で、初めて会う高校生の皆さんとの高校生活における質疑応答を行い、最初は緊張していた中学生も高校生のやさしさに触れ、中学生の質問に気さくに答えていただきました。2回目は、群馬県水上町の地域再生のプレゼンテーションを高校生にしてもらいました。高校生の真剣な発表に中学生も真剣に質問を交えて聴き入りました。

12月23日(火)に2学期の終業式を行いました。2学期の締めくくりとして校長から、2025年に起きた様々な方面でのニュースの振り返りとともに、各個人の努力の振り返りについてお話がありました。また、学習指導部の先生からは、冬休み期間を利用した学習面での振り返りと2026年の目標つくり、4月の模擬試験を見据えた計画つくりについて話があり、生徒指導部の先生からは、SNSやゲームなどが与える脳への影響についてお話がありました。生徒それぞれの心に刺さる話だったようで、要所要所でメモを取る姿が多くみられた集会となりました。

12月1日に12月の全校集会を行いました。今月の全校集会では校長先生から、『自分の人生の主役になるとはどういうことなのか』というお話がありました。自分自身を成長させるためのポイントを、内田樹先生の著書の内容を交えて教えてくれました。また、今月は学習指導部の先生から定期試験の振り返りの仕方についても話があり、1年を締めくくる心構えができたような気がします。 生徒会からも、次期生徒会を担う立候補者に向けて激励の言葉がありました。

11月9日に常総学院中学校にて文化祭『常友祭』が行われました。今年度のテーマが『JOSO EXPO 2025~進め、未来へ、その先へ~』ということでSDGsな展示物や異国文化を学べるプログラム等、工夫を凝らした企画が多く開催されていました。今までの学校行事で得た知識と経験をもとに、来校してくれたお客さんが楽しみながらも気づきのある企画展示になったと思います。

全校生徒対象に、スペシャル特講を行いました。今回は他教科同士がコラボレーションする「教科横断型授業」を実施しました。それぞれの講座は、異なる分野の知識を掛け合わせることで、新しい発見や学びの面白さを体感できる内容となりました。生徒たちは、いつもの授業とは一味違うアプローチで、主体的に考え、表現する力を育みました。これらの授業を通じて、生徒たちは「教科のつながり」や「学ぶ意味」を実感しながら、学びへの興味と意欲を一層高めました。今後も本校では、探究的で創造的な学びを推進していきます。 【実施されたコラボ企画一覧】1.言葉で学び、言葉で考える思考プロセス ~数学の難問に挑戦しよう~(数学) 論理的思考力を磨きながら、言葉を使って数学の深みの探究2.平安貴族のPR戦術 ~相手を射止めるこのひと言~(社会×国語) 古典の世界を舞台に、貴族たちの「言葉の力」に迫る3.40億年のはるかな旅 ~ヒトとサルとわかれてどこに向かうのか?~(社会×理科)人類の進化をテーマに、科学と歴史の視点から生命の不思議を探る4. 地震をテーマに高校数学に挑戦 ~地震の科学/マグニチュードと対数の世界~(数学×理科)地震の仕組みを通して、数学の概念が身近な現象にどう関わるかを学ぶ5.Social Study Presentation Quiz in English(英語×社会) 社会問題を英語で発表・クイズ形式で学び、国際的な視点を育てる6.玉入れHERO誕生物語 ~玉入れに最適な距離と角度は?~(数学×体育) スポーツを科学的に分析!角度と距離を計算し、理想の玉入れフォームの追求7. My natural color(英語×美術) 自分の個性や感性を英語で表現し、アートを通じて自己理解を深める8.Bob’s boot bash with Hyper Happy Horikoshi in Aaron’s Athletic Arena(体育×英語) 英語を使いながら体を動かす、アクティブで楽しい体育英語コラボ!9. 世界に通用する科学者になる! ~エビの解剖を英語で理解する~(理科×英語) 理科実験を英語で学び、グローバルな視点で科学への理解を深める

10月31日に11月の全校集会を行いました。今月の全校集会では、11月9日(日)に開催される常友祭に向けて必要な心構えや態度、準備期間におけるチームメイトとのかかわり方などの話が、校長・生徒指導の先生・生徒会長からありました。EXPO 2025 大阪・関西万博が閉会し、次に開催されるJOSO EXPO(文化祭)に向けて中高一丸となって準備が進んでいます。来場した全員に楽しんでもらいたいという気持ちが生徒と教職員で共有できた11月の全校集会となりました。また今月は、2年生の代表者が『EXPO 2025 大阪・関西万博での経験』というテーマで全体の前に出て1分間スピーチを行いました。

10月10日(金)に歩く会を行いました。今年度は、つくば市にある小田城跡歴史ひろばから出発し宝篋山を山頂まで登り、景色を堪能してきました。歩く会当日は、天候にも恵まれ気持ちの良い気候の中で登山から下山までを行うことができ、中学校の全校生徒が互いに声を掛け励まし合いながら歩く会を終えることができました。自然に触れ、友達の親切心にも触れ、登山をし、心も体も充実する自然体験だったと思います。

このたび、9月7日(土)~13日(土)にかけて、3年生を対象としたニュージーランド海外研修を実施いたしました。1年時の東京グローバルゲートウェイでの研修、2年時夏の広島・京都への国内研修を経ての初めての海外での学びとなり、生徒たちは初めての海外研修に大きな期待と少しの不安を抱えながらの出発となりました。 【1・2日目:出発〜オークランド到着、ホストファミリーと対面】 成田空港より出発し、オークランドへ向かいました。出国手続きや機内での英語によるやりとりなど、生徒たちにとって初めての経験が多く、緊張しながらも積極的に取り組んでいました。途中、ワイトモ鍾乳洞を訪れ、土ボタルの幻想的な光に感動する場面もありました。 その後、現地ホストファミリーと対面し、いよいよファームステイがスタートしました。 【3〜5日目:ファームステイ体験】 生徒たちは3〜4人のグループに分かれ、各家庭に滞在しながらファームでの作業や日常生活を体験しました。羊の世話や農作業、伝統的な食事づくりなど、日常では味わえない体験に触れ、積極的に英語を使いながら交流を深めていました。 また、Chromebookを使って毎日の活動をスライドにまとめる課題にも取り組み、教員側も生徒たちの元気な様子を確認することができました。食後にはゲームや写真の紹介など、温かな交流の時間も持てたようです。 【学校訪問:セントポールス校・セントピータース校】研修期間中には、現地の中高一貫校であるセントポールス校とセントピータース校を訪問し、生徒同士の交流も行いました。 セレモニーでは本校生徒による合唱やニュージーランド伝統の踊りであるハカを披露し、現地の生徒とペアになって授業やスポーツを体験。異文化に触れながら、教育の違いや生活のスタイルの違いについて多くを学ぶ機会となりました。 特に、現地の日本語学習者と会話を楽しむ姿も見られ、生徒たちにとって非常に刺激的な時間となりました。 【5〜7日目:ロトルア観光〜オークランド~帰国】 ファームステイを終えた後は、ロトルア地方を訪れ、間欠泉やキウイバード、マオリ文化について学びました。現地ガイドの案内のもと、日本との文化や自然観の違いを深く感じる機会となりました。 最終日はあいにくの天候で景色は見られませんでしたが、その後オークランドへ移動し、お土産の購入やホテルでの宿泊を経て、研修は無事に終了いたしました。 今回の研修を通じて、生徒たちは語学力だけでなく、自ら行動する力、多様な価値観を受け入れる力を大きく伸ばすことができました。帰国時には「もっとニュージーランドにいたい」「日本に帰りたくない」と話す生徒も多く、充実した時間を過ごした様子がうかがえました。 今後もこの貴重な経験を活かし、より一層の成長を遂げてくれることと思います。

9月30日に10月の全校集会を行いました。今月の全校集会では、情報が身の回りにあるれてる現代において目に見えるものだけが正解なのではなく、目に見えないものから何を感じどのような気づきを得ていくにかという非認知能力の成長について校長から話がありました。また学習指導部の先生から、常友祭や歩く会などのイベントと定期試験に向けての学習の両立について、学習効率を高める要素について話がありました。さらに今月は、3年生の代表者が『NZ海外研修で得た経験』というテーマで全体の前に出て1分間スピーチを行いました。

9月12日(金)1・2学年において探究フィールド別校外学習を実施いたしました。2学年は仕事を通した社会貢献の意義を学ぶことを目的として、企業や官公庁に見学に行きました。訪問した企業や官公庁は以下の通りです。 <医学探究フィールド> 【土浦協同病院付属看護専門学校】医療現場の現状と求める人物像についてご講演いただいた後、授業や実習の様子、学内の設備などを見学させていただきました。【幸和義肢研究所】業務概要や義肢装具士についてご講演いただき、義足を履いている方のお話を伺いました。また、車いす用のテストコースで車いすの試乗をさせていただきました。【国際協力機構JICAつくばセンター】世界の医療の現状やJICAでの国際協力について見学させていただき、今自分たちに何かできるのかを考えることができました。 <科学探究フィールド> 【佐川グローバルロジテクス物流倉庫】荷物が家に届くまでのしくみをご講演いただき、働く自動搬送ロボットを使用した物流の動きを見学させていただきました。【東京都下水道局有明水再生センター】実際に地下を歩き、下水が処理されて綺麗な水になるまでを見学させていただきました。説明を聞きながら、目で見て・においを嗅いで変化を感じることができました。【東京都虹の下水道管】家庭で実際に使われた後の水はどのように下水管へ流れていくのかを見学させていただきました。どのような生活の工夫が良い環境作りに繋がるのかを考えることができました。また、グループごとに水質検査のお仕事体験をさせていただきました。 <人文探究フィールド> 【国会議事堂】国会議事堂の中を案内していただき、衆議院議員の青山大人議員からはこれから求められる人材について、議員として取り組んでいる活動について講演していただきました。【文化放送】ラジオスタジオの現場の様子を見学し、参加者全員で「間」を意識しながら放送原稿を読む活動も行いました。

9月12日(金)1・2学年において探究フィールド別校外学習を実施いたしました。生活していたら必ず出るゴミ。身近なものでありながら、自分の手を離れた途端ふり返られることは少ないゴミ。でも、ゴミを放っておいたらどうなる?ゴミをどうやって処理してきた?私たちはゴミを資源として扱ってこなかったか?ゴミの行く末を考えることは、日常生活を顧みるだけでなく、地域が抱える問題や自分たちの未来にも目を向けることにつながるのではないでしょうか。 1年生の探究フィールド別校外学習では、ゴミの最終処分場「エコフロンティアかさま」に訪問しました。茨城県の資源循環推進課の職員のご講演の後、当該施設の職員の方々によるワークショップが行われました。生徒たちは、職員の方々のサポートのもと、ゴミの処分が不十分だと、人体にどんな影響があるか、ゴミの減量化のためにどんな工夫が可能なのか、ゴミを資源として扱うためにどんな取り組み・仕組みがあるのかというテーマについて議論していました。

文房具類や制服・スクールバス定期券などの学用品を購入することができます。

傾斜した高い天井が特徴的で,授業やプロジェクト活動で作成した作品が展示されています。

蔵書数は約12,000冊あり,自習スペースやアクティブラーニングの場としても利用しています。

Communicative English(英会話)の教室として校内に5か所あり,ポスターや書籍など英語にあふれた空間です。

理科室は2か所あり,分野ごとにじっくりと実験が行えます。プロジェクト活動の場としても使用。

最新機材を配置し,クリエイティブでエキサイティングな体験・学びを提供する空間です。

開放的なホールは,教え合いの場や全校集会・講演会会場などに使用しています。

正面には100インチのデジタルサイネージがあり,生徒たちに向けて最新情報を表示しています。

6人立ちの道場です。中学校の弓道サークルや高校弓道部が活動をしています。

足腰に負担の少ないオムニコートです。通年で練習可能。中学校の硬式テニスサークルがサークル活動時間に、放課後は高校の硬式テニス部が活動。

両翼98.5mの甲子園とほぼ同じ広さのメイン球場と、内野一面の広さを併設する施設です。

放課後はサッカー部が活動しています。

放課後はラグビー部が活動しています。

2Fにアリーナ、1Fに武道場という構造です。1Fには野球の室内練習場もあります。

清潔で使いやすい調理設備・器具を取り揃えています。換気や防災設備も整っているので、安心して実習に取り組めます。他に被服室もあります。機能的で広いスペースが確保されており、調理実習や被服実習がしっかりと行えます。

文房具、スクールバス定期券、制服も購入できます。

実験観察器具および地学・生物標本を十分備え、視聴覚教材も整っています。実習や実験を通して理解を深めることを大切にしています。

製作に集中できるよう、天井を高く開放的な空間をとるとともに、机の間隔を広くとりました。

最新の遮音設備を施している音楽室です。生徒はのびのびと合唱や演奏に取り組むことができます。合唱サークルの活動の場所にもなっています。

全校集会など様々な行事に多目的に使用する2階まで吹き抜けの明るい空間です。

約20,000冊の蔵書に加え、約25誌の雑誌を定期購読しています。閲覧席は個別ブースとグループ学習スペースに分かれており、読書だけでなく自習にも最適。図書の貸し出しや調べ学習・探究活動での利用の他、自学自習のために夜間開放を行っています。

大型スクリーンやプロジェクター、可動式の机イスを備え、Wi-Fi環境をいかした多様な授業を展開しています。教室には120名を収容できるため、講演会や集会にも利用されています。