ticker

メタバースで常友祭の特設ルームを開設しました

メタバースで常友祭の特設ルームを開設しました

昨年度から3年生特進選抜クラスで取り組んでいた探究の成果を2年生に向けてポスター発表しました。 探究分野ごとにブースに分かれ、限られた時間の中で興味をもった2年生に発表と質疑応答を繰り返しました。 3年生からは、 「聞く人によって疑問をもつ内容が異なり、質疑応答の中で、2年生から様々な視点に気づかされました。」 「繰り返し発表していくことで、前の発表の反省点を活かしよりよい発表ができていきました。」 「発表を熱心に聞いてくれて、うれしかった。少しでも2年生たちの探究活動の参考になればいいなと思います」 2年生からは、 「想像していたよりも、発表がしっかりしていて驚いた。今年の自分の探究も同じぐらい頑張りたいです。」 「作成されたポスターも凝っていたが、質疑に対して丁寧に答えてくれてとても分かりやすかったです。」 「内容もしっかりしていたが、発表の仕方もユーモアにあふれていて、楽しく学ぶことができました。」 という感想を聞くことができました。2・3年生ともに刺激を与え合う、素晴らしい機会となりました。

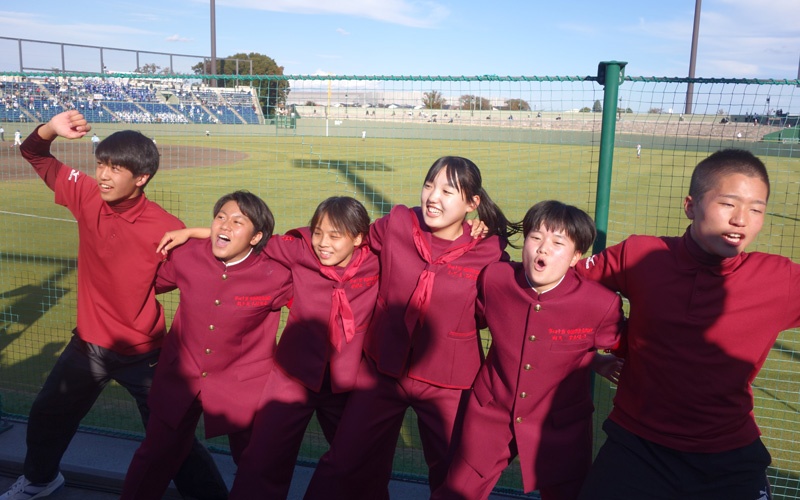

前日の大雨が嘘のような青天に恵まれ、陸上記録会を実施しました。 学年別での実施とはなりましたが、笑顔と歓声が広がり、実に高校生らしい校内イベントとなりました。 トラック種目(チーム戦)とフィールド種目(個人・少人数戦)に分かれて様々な種目を実施しました。 テーマ通りの一致団結で、どのクラスの生徒も真剣に笑顔で取り組んでいる姿が印象的でした。

6月2日に高校3年生が劇団四季にて観劇を行いました。 withコロナの生活様式が定着し、感染症対策も可能な限り配慮を行った中で3学年の校外芸術鑑賞会を今回実施する事が出来ました。 演目はライオンキング。観劇は勿論、バスで有明まで向かい、公園で仲間たちと昼食を取る姿はとても微笑ましく見えました。 Classiでも生徒たちから『楽しかった!』との声が多数寄せられております。 保護者の皆様、ご理解とご協力を頂きありがとうございました。

5月26日(木)、本校第3学年が株式会社茨城新聞社と株式会社栄美通信主催の進学相談会に参加しました。 リリーアリーナ MITOで開催され、100以上の大学・短期大学を説明会を実施していただきました。 各大学の丁寧な説明・対応と、それを聞きメモを取る熱心な生徒の姿が印象的でした。 生徒からは、 「こちらの質問に対してひとつひとつ丁寧に対応していただき、知りたい情報をまとめることができました。受験に生かしていきたいです」 「様々な学部学科の情報が聞けて、希望したい進路の幅が広がりました。」 といった声をきくことができました。 会場から帰る生徒の顔は充実感でいっぱいでした。 これからさらに本格化してく受験に向けて、生徒の頑張りに期待しています!

5月18日(水)、今年度の大学受験に向けて、学習計画や受験までの流れの共通認識をもつ為に学年集会を実施しました。 生徒たちからは、 「今日の情報を基に受験に向けて一分一秒を大切にし、計画的な準備を進めていきたい」 「大学入試に関して自分はまだまだ知識が浅いなと感じ、より一層受験対策に力を入れていきたい」 と前向きな感想が聞きかれました。 第3学年生徒のさらなる飛躍に期待しています!

株式会社リクルートより講師の方をお招きして探究活動についての講演会を実施しました。 あたりまえに過ごしている日常の、ふとしたシーンに探究のヒントがあることを、ワークショップを通じて教えて頂きました。 生徒からは、 「思った以上に、身の回りに探究の課題になることがあることに驚いた」 「世界について、SDGsについても考えてみたいと思った」 という感想が聞かれました。 これからの探究活動がたのしみですね!

ハッカソンとは、ハック(hack)とマラソン(marathon)を組み合わせた米IT業界発祥の造語です。 当校においては、自身で何に取り組むのか、そのために必要なプロセスは何か、どのように結果を出すかを1年間かけて探究していきます。 メンターと呼ばれる大学生のアドバイザーと個々に相談をしながら、一年間行っていく探究のリサーチクエスチョン(テーマ)を決めていくための最初の打ち合わせを行いました。 2回目の今回は、メンターとオンラインで打ち合わせを行い、次回の面談までに取り組んでおくべき内容を決めました。 日頃の勉強で見せる生徒の表情とは異なり、ゼロから何かを生み出そうとする姿はとても頼もしく見えました。 ご指導いただいているメンターの皆様

高校3年生が高校1年生のクラスへ来てくれて、探究活動の成果を発表してくれました。 高校3年生は昨年度、修学旅行の一環でシンガポールの大学生と意見交流会を予定していました。 残念ながら、コロナの影響で現地での交流会は実現されませんでしたが、オンラインでの意見交換会を実施しました。 その時に発表をした内容と、交流会で得たことを高1生に伝えてくれました。 実際同様の英語での発表もあり、世界について探究したその成果に高1生は大変驚いていました。「英語学習へのモチベーションがたかまった」という声も多く聞かれました。

テーマハッカソンとは生徒8人に対してメンターを1人つけ、1年間を通して個人探究を行うプログラムです。 メンターとともに、『地域課題』に対して大学の学問をどのように応用していくのか、 各学問からどのような切り口があるのかなどを考えながら各自で課題探究活動を実施しています。 今日はメンターとの初めての顔合わせを行いました。生徒たちの今後の課題探究がどのように発展していくかが今から楽しみです。

高校3年生と高校1年生が交流をしながら、大学入試合格に向けた実践を行いました。 高校3年生が、本番さながらの面接練習をしている所へ高校1年生が見学に行きました。 自分の夢や大学でやりたいことについて、詳細にそして堂々と発表できている姿に、1年生は大いに刺激を受けたようです。 終了後には3年生から1年生にむけて、高校生活の送り方のアドバイスもあり、貴重な機会となりました。

3月15日(火)~17日(木)の3日間でスポーツフェスティバルを校内で開催しています。サッカーやバレーボールなどの球技種目やギネス記録に挑戦などのエンターテイメント型の競技をクラスごとに競っています。また、本校18期卒業の元埼玉西武ライオンズ大﨑雄太朗さんをお迎えして、「キャリアステージの選択」という演題でアスリート講演会も行います。なりたい自分を見つけ出すためのきっかけづくりのアドバイス頂きます。本日は、1年生のクラスマッチが行われました。コロナ対策を十分に配慮しながら元気で笑顔いっぱいの1日目が終了しました。

2021.11.17 今年度予定していた修学旅行がコロナ禍のため変更したことに伴い、実施を予定していたシンガポール大学との探究発表をオンラインで実施していきます。 中高一貫コースとして中学校からの5年間継続的に学び、実践してきた、探究活動と英語学習の集大成として位置づけているプログラムです。今回はその第1回でした 午前中は2つのプログラムを実施しました。 「シンガポールの教育制度について」では、現地の方にご講演いただきました。教育制度の歴史から始まり、幼稚園から大学までの教育システムまで詳しく説明を受けました。通訳も入っての講演会でしたが、英語での説明に対し、生徒たちは英語で活発に質問をしていました。 「シンガポールのSDGsの取り組みについて」では、「Wildlife Reserves Singapore」の飼育員の方と中継を繋ぎ、現地の施設の様子を見せていただきながらの実施でした。講演内容は、生徒たちが7月末にグループごとに質問した内容をもとに、考えてくださっていました。施設での徹底したSDGsの取り組みを知り、生徒たちにとって、現在の自分自身の生活を改めて見直す機会となったようです。 午後には「シンガポールオンラインツアー」と題して、シンガポールの名所を現地の方にツアーをしていただきながら学びを深めていきました。 当日の運営を各クラスの探究係の生徒たち自身が行いました。生徒たちは、旅行会社との事前の打ち合わせにも参加し、当日は、シンガポールとのネット接続・トラブル対応を含め、司会進行を務めていました。 オンラインツアーが初めての生徒がほとんどでしたが、知識の豊富な面白いガイドさんの案内をリアルに体験し、チャットでやり取りしながらシンガポールを満喫したようです。 第2回は3月に予定しており、シンガポール国立大学の学生の方々とディスカッションを行います。 第1回での学びをもとに、さらなる充実した機会となることを願っています。

昨年度から3年生特進選抜クラスで取り組んでいた探究の成果を2年生に向けてポスター発表しました。 探究分野ごとにブースに分かれ、限られた時間の中で興味をもった2年生に発表と質疑応答を繰り返しました。 3年生からは、 「聞く人によって疑問をもつ内容が異なり、質疑応答の中で、2年生から様々な視点に気づかされました。」 「繰り返し発表していくことで、前の発表の反省点を活かしよりよい発表ができていきました。」 「発表を熱心に聞いてくれて、うれしかった。少しでも2年生たちの探究活動の参考になればいいなと思います」 2年生からは、 「想像していたよりも、発表がしっかりしていて驚いた。今年の自分の探究も同じぐらい頑張りたいです。」 「作成されたポスターも凝っていたが、質疑に対して丁寧に答えてくれてとても分かりやすかったです。」 「内容もしっかりしていたが、発表の仕方もユーモアにあふれていて、楽しく学ぶことができました。」 という感想を聞くことができました。2・3年生ともに刺激を与え合う、素晴らしい機会となりました。

前日の大雨が嘘のような青天に恵まれ、陸上記録会を実施しました。 学年別での実施とはなりましたが、笑顔と歓声が広がり、実に高校生らしい校内イベントとなりました。 トラック種目(チーム戦)とフィールド種目(個人・少人数戦)に分かれて様々な種目を実施しました。 テーマ通りの一致団結で、どのクラスの生徒も真剣に笑顔で取り組んでいる姿が印象的でした。

6月2日に高校3年生が劇団四季にて観劇を行いました。 withコロナの生活様式が定着し、感染症対策も可能な限り配慮を行った中で3学年の校外芸術鑑賞会を今回実施する事が出来ました。 演目はライオンキング。観劇は勿論、バスで有明まで向かい、公園で仲間たちと昼食を取る姿はとても微笑ましく見えました。 Classiでも生徒たちから『楽しかった!』との声が多数寄せられております。 保護者の皆様、ご理解とご協力を頂きありがとうございました。

5月26日(木)、本校第3学年が株式会社茨城新聞社と株式会社栄美通信主催の進学相談会に参加しました。 リリーアリーナ MITOで開催され、100以上の大学・短期大学を説明会を実施していただきました。 各大学の丁寧な説明・対応と、それを聞きメモを取る熱心な生徒の姿が印象的でした。 生徒からは、 「こちらの質問に対してひとつひとつ丁寧に対応していただき、知りたい情報をまとめることができました。受験に生かしていきたいです」 「様々な学部学科の情報が聞けて、希望したい進路の幅が広がりました。」 といった声をきくことができました。 会場から帰る生徒の顔は充実感でいっぱいでした。 これからさらに本格化してく受験に向けて、生徒の頑張りに期待しています!

5月18日(水)、今年度の大学受験に向けて、学習計画や受験までの流れの共通認識をもつ為に学年集会を実施しました。 生徒たちからは、 「今日の情報を基に受験に向けて一分一秒を大切にし、計画的な準備を進めていきたい」 「大学入試に関して自分はまだまだ知識が浅いなと感じ、より一層受験対策に力を入れていきたい」 と前向きな感想が聞きかれました。 第3学年生徒のさらなる飛躍に期待しています!

株式会社リクルートより講師の方をお招きして探究活動についての講演会を実施しました。 あたりまえに過ごしている日常の、ふとしたシーンに探究のヒントがあることを、ワークショップを通じて教えて頂きました。 生徒からは、 「思った以上に、身の回りに探究の課題になることがあることに驚いた」 「世界について、SDGsについても考えてみたいと思った」 という感想が聞かれました。 これからの探究活動がたのしみですね!

ハッカソンとは、ハック(hack)とマラソン(marathon)を組み合わせた米IT業界発祥の造語です。 当校においては、自身で何に取り組むのか、そのために必要なプロセスは何か、どのように結果を出すかを1年間かけて探究していきます。 メンターと呼ばれる大学生のアドバイザーと個々に相談をしながら、一年間行っていく探究のリサーチクエスチョン(テーマ)を決めていくための最初の打ち合わせを行いました。 2回目の今回は、メンターとオンラインで打ち合わせを行い、次回の面談までに取り組んでおくべき内容を決めました。 日頃の勉強で見せる生徒の表情とは異なり、ゼロから何かを生み出そうとする姿はとても頼もしく見えました。 ご指導いただいているメンターの皆様

高校3年生が高校1年生のクラスへ来てくれて、探究活動の成果を発表してくれました。 高校3年生は昨年度、修学旅行の一環でシンガポールの大学生と意見交流会を予定していました。 残念ながら、コロナの影響で現地での交流会は実現されませんでしたが、オンラインでの意見交換会を実施しました。 その時に発表をした内容と、交流会で得たことを高1生に伝えてくれました。 実際同様の英語での発表もあり、世界について探究したその成果に高1生は大変驚いていました。「英語学習へのモチベーションがたかまった」という声も多く聞かれました。

テーマハッカソンとは生徒8人に対してメンターを1人つけ、1年間を通して個人探究を行うプログラムです。 メンターとともに、『地域課題』に対して大学の学問をどのように応用していくのか、 各学問からどのような切り口があるのかなどを考えながら各自で課題探究活動を実施しています。 今日はメンターとの初めての顔合わせを行いました。生徒たちの今後の課題探究がどのように発展していくかが今から楽しみです。

高校3年生と高校1年生が交流をしながら、大学入試合格に向けた実践を行いました。 高校3年生が、本番さながらの面接練習をしている所へ高校1年生が見学に行きました。 自分の夢や大学でやりたいことについて、詳細にそして堂々と発表できている姿に、1年生は大いに刺激を受けたようです。 終了後には3年生から1年生にむけて、高校生活の送り方のアドバイスもあり、貴重な機会となりました。

3月15日(火)~17日(木)の3日間でスポーツフェスティバルを校内で開催しています。サッカーやバレーボールなどの球技種目やギネス記録に挑戦などのエンターテイメント型の競技をクラスごとに競っています。また、本校18期卒業の元埼玉西武ライオンズ大﨑雄太朗さんをお迎えして、「キャリアステージの選択」という演題でアスリート講演会も行います。なりたい自分を見つけ出すためのきっかけづくりのアドバイス頂きます。本日は、1年生のクラスマッチが行われました。コロナ対策を十分に配慮しながら元気で笑顔いっぱいの1日目が終了しました。

2021.11.17 今年度予定していた修学旅行がコロナ禍のため変更したことに伴い、実施を予定していたシンガポール大学との探究発表をオンラインで実施していきます。 中高一貫コースとして中学校からの5年間継続的に学び、実践してきた、探究活動と英語学習の集大成として位置づけているプログラムです。今回はその第1回でした 午前中は2つのプログラムを実施しました。 「シンガポールの教育制度について」では、現地の方にご講演いただきました。教育制度の歴史から始まり、幼稚園から大学までの教育システムまで詳しく説明を受けました。通訳も入っての講演会でしたが、英語での説明に対し、生徒たちは英語で活発に質問をしていました。 「シンガポールのSDGsの取り組みについて」では、「Wildlife Reserves Singapore」の飼育員の方と中継を繋ぎ、現地の施設の様子を見せていただきながらの実施でした。講演内容は、生徒たちが7月末にグループごとに質問した内容をもとに、考えてくださっていました。施設での徹底したSDGsの取り組みを知り、生徒たちにとって、現在の自分自身の生活を改めて見直す機会となったようです。 午後には「シンガポールオンラインツアー」と題して、シンガポールの名所を現地の方にツアーをしていただきながら学びを深めていきました。 当日の運営を各クラスの探究係の生徒たち自身が行いました。生徒たちは、旅行会社との事前の打ち合わせにも参加し、当日は、シンガポールとのネット接続・トラブル対応を含め、司会進行を務めていました。 オンラインツアーが初めての生徒がほとんどでしたが、知識の豊富な面白いガイドさんの案内をリアルに体験し、チャットでやり取りしながらシンガポールを満喫したようです。 第2回は3月に予定しており、シンガポール国立大学の学生の方々とディスカッションを行います。 第1回での学びをもとに、さらなる充実した機会となることを願っています。

2025年にリニューアルを行いました。学習スペースだけではなく、小論文対策や面談練習など様々なシーンで活用しています。

「(より)良い物語を!」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 3名 | ||||

| 練習日時 | 特に指定なし | |||

| 主な活動場所 | 特になし(各教室等) | |||

| 前年度活動実績 | 文化祭での創作品(小説や詩等)の冊子の配布等 | |||

| 年間スケジュール | 文化祭を中心に年間を通じて各自創作活動に勤しんでいます | |||

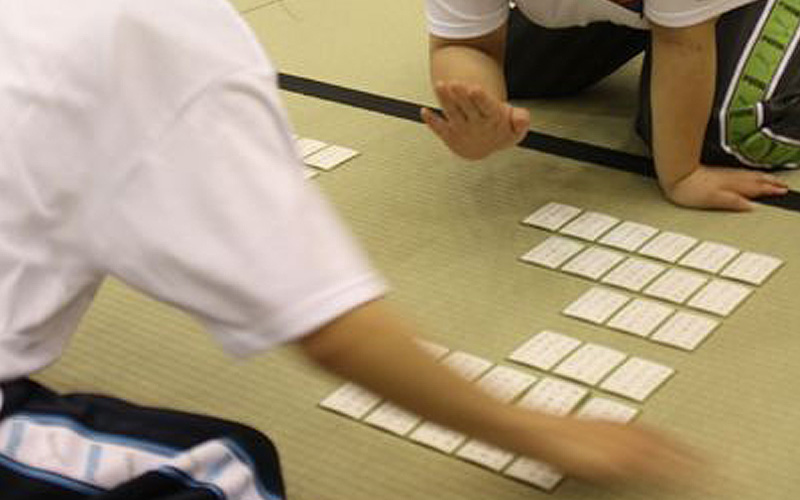

「一瞬でも速く、一枚でも多く」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 28名 | 11名 | 7名 | ||

| 練習日時 | 月~金:16:00~18:30 授業日の土曜:14:00~17:00 |

|||

| 主な活動場所 | 作法室 | |||

| 前年度活動実績 | 第31回関東地区高等学校小倉百人一首かるた大会2名出場 |

|||

| 年間スケジュール | 5月全国高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた大会茨城県予選会 6月小倉百人一首競技かるた全国高等学校選手権大会茨城県予選会 7月小倉百人一首競技かるた全国高等学校選手権大会・全国高等学校総合文化祭小倉百人一首かるた大会 8月茨城県高等学校小倉百人一首かるた夏季大会 10月関東地区高等学校小倉百人一首かるた大会茨城県予選 11月関東地区高等学校小倉百人一首かるた大会 3月茨城県高等学校小倉百人一首かるた新人大会 その他,昇段大会に参加,年に数回練成会 |

|||

モットー:「アイディアを形にすること」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 練習日時 | 個人活動 | |||

| 前年度活動実績 | ||||

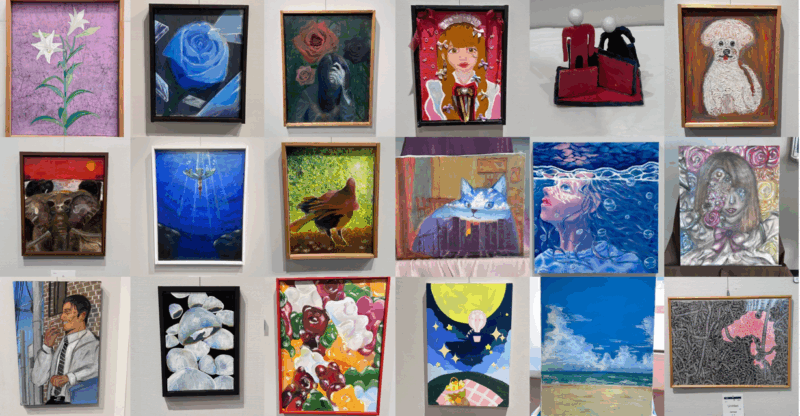

「創造力を磨く」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 15名 | 13名 | 14名 | ||

| 主な活動場所 | 美術室 | |||

| 前年度活動実績 | 第69回全日本学生美術展 入選 茨城県高等学校総合文化祭 美術工芸の部 入選 第77回土浦市美術展覧会 奨励賞受賞 学祭TSUCHIURA2024 「魅せます!アートな作品」作品展示 |

|||

| 年間スケジュール | 7月:学祭TSUCHIURA 10月:茨城県高等学校総合文化祭 11月:常友祭展示企画 12月:土浦市美術展 1月:全日本学生美術展 その他各自公募展に向けた作品制作など |

|||

「気ままに楽しく」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 1名 | 1名 | |||

| 練習日時 | 月~金:15:30~17:30 | |||

| 主な活動場所 | 高校校舎裏プレハブ | |||

| 前年度活動実績 | 常友祭にて発表 | |||

| 年間スケジュール | 常友祭にて発表 | |||

「自己への鍛錬」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 5名 | 0名 | 4名 | ||

| 練習日時 | 月・水・金:16:00~18:30 | |||

| 主な活動場所 | 書道室 | |||

| 前年度活動実績 | 四国大学「第53回全国高校書道展」準特選 大東文化大学「第65回全国書道展」書道研究所所長賞・優秀団体賞 第41回成田山全国競書大会 読売賞・特選月輪賞・ |

|||

| 年間スケジュール | 4月 四国大学出品 9月 大東文化大学出品 1月 成田山出品 |

|||

「写真を楽しもう!」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 1名 | 3名 | 2名 | ||

| 前年度活動実績 | 令和6年度全国総合高等学校文化祭美術展写真部門 奨励賞 受賞 令和6年度関東地区高等学校写真展千葉大会本県代表で出品 |

|||

| 年間スケジュール | 10月 令和7年度茨城県高等学校芸術祭美術展写真展 2月 令和7年度関東地区高等学校写真展 |

|||

「気づき・考え・実行する」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 18名 | 51名 | 75名 | ||

| 主な活動場所 | 平日は部室 休日はイベント会場等 |

|||

| 前年度活動実績 | ||||

| 年間スケジュール | 4月:かすみがうらマラソン兼国際ブラインドマラソン補助ボランティア 5月:ユニセフ国際理解講座 7月:ヤングボランティア・青少年福祉体験 8月:リーダーシップトレーニングセンター研修 10月:つくば山麓ピースフルヨガフェスティバル&ジャズフェスティバル補助ボランティア・国際交流会・献血セミナー・SDGsQUESTみらい甲子園 11月:いばらきK1ライド補助ボランティア・茨城栃木JRC部交流会 12月:東日本大震災語り部ライブ 3月:インドネシア防災研修会 不定期・通年:土浦駅・荒川沖駅周辺の清掃活動・ペットボトルや衣服等のリサイクル活動・災害時の募金活動 |

|||

「みんなで奏でる、最高のステージ」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 23名 | 23名 | 10名 | ||

| 練習日時 | 平日16:00~18:00 | |||

| 主な活動場所 | 視聴覚室および視聴覚準備室 | |||

| 前年度活動実績 | ||||

| 年間スケジュール | 4月:学校内新入生歓迎ライブ 8月:学祭TSUCHIURAで演奏 11月:文化祭ライブ 3月:卒業ライブ |

|||

「みんなで楽しくクッキング」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 15名 | 28名 | 10名 | ||

| 主な活動場所 | 被服室・調理室 | |||

| 年間スケジュール | 1か月に1∼2回程度の調理実習 各コンクールへの出品 1カ月に1~2回程度の調理実習 常友祭での飲食店出店 |

|||

「創作専心!」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 7名 | 6名 | 3名 | ||

| 練習日時 | 平日:2時間 土日:基本ないが、公演前は3時間ほど。 |

|||

| 主な活動場所 | 情報専用地学室 | |||

| 前年度活動実績 | ・茨城県高等学校演劇連盟演劇部会第38回県南A地区高等学校演劇祭 優良賞 ・茨城県高等学校演劇連盟演劇部会県南A地区高等学校春公演 |

|||

| 年間スケジュール | 7月:茨城県県南A地区高等学校演劇祭実行委員会 8月:茨城県県南A地区高等学校演劇祭 9月:茨城県県南A地区高等学校演劇祭反省会 11月:常総学院常友祭公演 3月:茨城県県南A地区高等学校演劇部会春公演 |

|||

「Enjoy Speaking English!」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 8名 | 10名 | 9名 | ||

| 練習日時 | 水:15:45~17:00 | |||

| 主な活動場所 | Active Commons (B棟1階教室) |

|||

| 前年度活動実績 | ||||

| 年間スケジュール | 1カ月に1~3回程度の活動 |

|||

「和気あいあいとモノづくり」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 20名 | 16名 | 20名 | ||

| 練習日時 | 平日:2時間 休日:なし |

|||

| 主な活動場所 | B棟4階教室 | |||

| 前年度活動実績 | eスポーツ大会 STAGE:0 出場 学祭TSUCHIURA 作品出展 |

|||

| 年間スケジュール | 5月 eスポーツ大会 STAGE:0 7月学祭TSUCHIURA 出展 11月常友祭部誌配布 |

|||

モットー:「明るく、楽しく。」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 0名 | 2名 | 4名 | 0名 | |

| 練習日時 | 平日:水曜日の放課後 休日:なし | |||

| 主な活動場所 | B棟ホール | |||

| 前年度活動実績 | 文化祭でのパフォーマンス | |||

| 年間スケジュール | 文化祭でのパフォーマンス | |||

「まさにダンス!」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 14名 | 14名 | 15名 | ||

| 練習日時 | 15:30-18:15 | |||

| 主な活動場所 | B415教室・武道場 | |||

| 年間スケジュール | 4月:新入生歓迎会 6月:部内ダンスバトル 11月:常友祭 1月:部内ダンスバトル |

|||

「1つ1つのプレーを大切に」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 9名 | 5名 | 10名 | 9名 | |

| 練習日時 | 平日:16:00~18:00(自主練習) 土曜日:14:00~17:00 休日:9:30~13:00 休養日:月曜日・木曜日 |

|||

| 主な活動場所 | 第1グラウンド(ラグビー場) | |||

| 前年度活動実績 | 茨城県高等学校ソフトボール春季大会3位 関東高等学校ソフトボール大会茨城県予選会3位 茨城県高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会優勝 全国高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会(インターハイ)出場 第78回国民スポーツ大会関東ブロック大会ソフトボール競技少年男子茨城県代表選手として5名出場 全国高等学校選抜ソフトボール大会茨城県予選会優勝 全国私学男子ソフトボール大会関東地区予選会出場 第43回全国高等学校選抜ソフトボール大会出場 |

|||

| 年間スケジュール | 4月 春季大会 5月 関東予選 6月 総体予選 7月 野球応援 11月 新人大会、私学大会 |

|||

「克己」「昨日の自分を超える」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 22名 | 11名 | 11名 | 7名 | |

| 主な活動場所 | ラグビー場 川口運動公園 本校周辺周回コース(3.2km) Jcomフィールド |

|||

| 前年度活動実績 | 令和6年度関東高等学校陸上競技大会 女子走幅跳 出場 令和6年度茨城県高等学校陸上競技大会 男子400mH 入賞 令和6年度茨城県高等学校陸上競技新人大会 男子三段跳 入賞 令和6年度茨城県高等学校陸上競技新人大会 女子走幅跳 入賞 令和6年度茨城県高等学校新人駅伝競走大会 男子 入賞 |

|||

| 年間スケジュール | 4月:茨城県南地区高等学校陸上競技大会 5月:茨城県高等学校陸上競技大会 7月:茨城県高等学校陸上競技個人選手権大会 8月:夏合宿 9月:茨城県南地区高等学校陸上競技新人大会 10月:茨城県高等学校陸上競技新人大会 12月:冬合宿 |

|||

「明鏡止水」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 13名 | 10名 | 11名 | ||

| 練習日時 | 平日:16:00~19:00 土曜日:14:00~17:00 休日(祝日およびゆとりの日):9:00~12:00 休養日:日曜日 |

|||

| 主な活動場所 | 卓球場 | |||

| 前年度活動実績 | 全国高校卓球選手権大会県予選会 団体の部 男子6位 女子ベスト16 茨城県高校卓球新人戦大会 団体の部 男女ベスト16 |

|||

| 年間スケジュール | 4月:関東高校県南予選会(5月県予選会) 5月:インターハイ県南予選会(6月県予選会) 8月:全日本ジュニア県南予選会(9月県予選会) 10月:県南新人団体戦(11月県新人戦) 12月:東京選手権ジュニア県予選会、県南新人個人戦 2月:県新人戦 |

|||

「マナー気配りを大切にしながら、楽しむこと。克己心をもってスコアアップ」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 5名 | 4名 | 8名 | ||

| 練習日時 | 月・水・金 | |||

| 主な活動場所 | ゴルフパートナー桜土浦インター練習場店 | |||

| 前年度活動実績 | 2024年度全日本ジュニアゴルフ選手権大会出場 関東高校ゴルフ選手権決勝大会夏季大会出場 関東高校ゴルフ選手権大会・東関東予選冬季大会出場 |

|||

| 年間スケジュール | 4月:基本練習 5月:関東高校ゴルフ選手権大会・東関東予選夏季大会 6月:基本練習・コース練習 7月:基本練習・ミニコース練習 8月:基本練習・コース練習(各自) 9月:基本練習 10月:関東高校ゴルフ選手権大会・東関東予選冬季大会 11月:基本練習・コース練習 12月:基本練習 1月:基本練習 2月:基本練習 3月:基本練習・コース練習 |

|||

「文武両道」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 20名 | 19名 | 11名 | ||

| 主な活動場所 | テニスコート | |||

| 前年度活動実績 | 女子テニス部 全国大会茨城県予選シングルス優勝・ダブルス3位 茨城県高校テニス新人大会団体3位 県南選手権シングルス優勝 男子テニス部 茨城県高校テニス新人大会シングルスベスト16・ダブルスベスト8 |

|||

| 年間スケジュール | 4月:関東大会県南予選 5月:関東大会県予選、全国大会県予選 7月:夏季大会県南予選 8月:夏季大会県本選 9月:新人戦個人県南予選、新人戦個人県大会 11月:新人戦団体県大会 12月:ダンロップ大会 2月:春季大会 |

|||

「応援する人達を笑顔に」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 15名 | 9名 | 8名 | ||

| 練習日時 | 平日:16:00~19:00のうち2時間 休日:9:00~13:00 | |||

| 主な活動場所 | A棟ホール・高校校舎前ロータリー | |||

| 前年度活動実績 | 4月:第15回 多賀谷時代まつり出演 11月:秋季ダンスドリル選手権大会 出場 1月:USA Regionals2025関東大会 出場 3月:東日本ダンスドリル競技大会 出場 |

|||

| 年間スケジュール | 5月:県内イベント出演 7月:学校見学会リーダー公開・野球応援 8月:夏甲子園野球応援 11月:野球応援(関東大会)・秋季ダンスドリル選手権大会 12月:USA Regionals関東大会 3月:センバツ甲子園応援・USA Nationals全国大会 |

|||

「試合に勝てば野球部のおかげ、負ければ応援団の責任」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 4名 | 2名 | 2名 | ||

| 練習日時 | 月・火・木:17:00~17:50 水:16:00~17:50 土:14:00~17:00 休養日:金曜日 |

|||

| 主な活動場所 | 高等学校ロータリー前 |

|||

| 前年度活動実績 | ・野球応援(県大会、関東大会、選抜甲子園大会) ・リーダー公開(学園祭、学校見学会、学校説明会) ・イベント(土浦市主催学際TSUCHIURA出演、土浦シビックホールにて吹奏楽部と共演、東部ガス主催イベント出演) |

|||

| 年間スケジュール | ・野球応援(県大会、甲子園、選抜予選) ・リーダー公開(新入生歓迎会、学園祭、学校見学会、学校説明会、各種イベント) |

|||

「気付き・準備・積み重ね」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 6名 | 6名 | 4名 | ||

| 練習日時 | 授業終了後~19:30(火曜OFF) | |||

| 主な活動場所 | 本校体育館 | |||

| 前年度活動実績 | 春の関東大会予選 茨城県大会ベスト16(県南A地区3位) 総体予選 茨城県大会ベスト16(県南A地区優勝) ウインターカップ予選 出場 新人大会 茨城県大会出場 |

|||

| 年間スケジュール | 4月:関東地区予選 5月:関東県予選・総体地区予選 6月:総体県予選 8月:選手権地区予選 10月:選手権県予選 12月:新人地区予選 1月:新人県予選 |

|||

「正射正中」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 22名 | 22名 | 11名 | ||

| 練習日時 | 平日(月~金):17:00~18:00 休日(土):9:00~12:00 |

|||

| 主な活動場所 | 弓道場 | |||

| 前年度活動実績 | 令和6年度茨城県高等学校弓道個人選手権大会:男子個人9位入賞 第43回関東高等学校弓道個人選手権大会:男子個人 準決勝進出 第31回県南弓道大会:男子・女子団体優勝 男子個人優勝・第3位・第4位 女子個人第3位・第4位・第5位 第9回坂東市弓道大会:男子団体準優勝 男子個人優勝 女子個人第3位 第57回土浦桜まつり弓道大会:男子個人第7位 第14回全国私立高等学校弓道大会:男子団体第4位 |

|||

| 年間スケジュール | 4月:関東総体県南予選会 5月:全国総体県予選会(団体戦) 6月:全国総体県予選会(個人戦) 昇段審査 7月:審判射技講習会 8月:関東個人県予選会 9月:中野杯記念大会 10月:新人戦 11月:昇段審査 12月:冬季大会 2月:坂東大会 3月:さくら祭り大会 |

|||

「勝利に近道なし!」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 11名 | 10名 | 9名 | 1名 | |

| 主な活動場所 | 体育館,校舎周り | |||

| 前年度活動実績 | 春季関東大会県予選 茨城県ベスト16(県南A地区優勝) 夏季総体県予選 茨城県ベスト16(県南A地区優勝) ウインターカップ予選 出場 冬季関東新人県大会 茨城県ベスト16(県南A地区 ベスト4) |

|||

| 年間スケジュール | 4月~5月:関東大会予選 5月~6月:総体予選 12月~1月:新人戦 |

|||

「克己即力」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 13名 | 18名 | 15名 | ||

| 前年度活動実績 | 世界サブジュニアクラシックパワーリフティング選手権大会:個人4名出場、第5位1名 全日本高等学校パワーリフティング選手権大会:女子団体優勝、男子団体第5位、個人優勝3名、第2位3名、第3位1名 全日本選抜高等学校パワーリフティング選手権大会:個人優勝2名、準優勝2名、第3位2名 茨城県高等学校新人パワーリフティング選手権大会:男女ともに団体優勝、個人優勝6名、準優勝6名、第3位1名 |

|||

| 年間スケジュール | 4月:つくばカップベントプレス大会 6月:茨城県高等学校パワーリフティング選手権大会 8月:全日本高等学校パワーリフティング選手権大会 9月:世界サブジュニアクラシックパワーリフティング選手権大会 10月:茨城県ベンチプレス選手権大会 11月:茨城県高等学校新人パワーリフティング選手権大会 3月、全日本選抜高等学校パワーリフティング選手権大会 |

|||

「不動心」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 9名 | 10名 | 2名 | ||

| 練習日時 | 放課後:16:00~18:15 土曜日:14:00~ 休日:9:00~ |

|||

| 主な活動場所 | 本校剣道場 | |||

| 前年度活動実績 | 第58回茨城県高等学校剣道勝ち抜き大会 団体女子2部 2位 優秀選手(7人抜き) 女子1名 |

|||

| 年間スケジュール | 5月 関東大会予選 6月 全国大会県予選 10月 勝ち抜き大会 1月 選抜大会予選 3月 関東私学大会・秋田魁星旗大会 |

|||

「心闘~心はひとつ~」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 11名 | 10名 | 2名 | 2名 | |

| 練習日時 | 平日:16:00~19:00 土日: 8:30~17:00 |

|||

| 主な活動場所 | 本校体育館 | |||

| 前年度活動実績 | 関東高等学校男女バレーボール大会茨城県予選 ベスト16 全国高等学校総合体育大会男女バレーボール競技大会茨城県予選 ベスト16 春の高校バレー第77回全日本バレーボール高等学校選手権大会茨城県予選会 ベスト16 茨城県高等学校男女バレーボール新人大会 ベスト16 |

|||

| 年間スケジュール | 5月:関東大会県予選 6月:関東大会・インターハイ県予選 8月:インターハイ 10月:国体、春高県予選 11月:全国私学大会県予選 1月:春高 3月:全国私学大会 |

|||

「翔攻動守」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 15名 | 4名 | 6名 | ||

| 練習日時 | 平日:16:00~19:30(月OFF) 土:14:00~17:00 休日8:30~12:30(1日練習試合) |

|||

| 主な活動場所 | 本校体育館 | |||

| 前年度活動実績 | 関東大会県予選ベスト4 関東大会出場 高校総体県予選ベスト8 選手権県予選ベスト8 茨城県新人戦ベスト8 |

|||

| 年間スケジュール | 5月:関東大会県予選会 6月:高校総体県予選会 7月:関東私立大会 茨城県jrビーチバレー大会 10月:選手権県予選会 11月:茨城県私立大会 1月:茨城県新人大会 |

|||

「結果がすべて」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 7名 | 4名 | 6名 | ||

| 練習日時 | 平日:16:00~19:30 土日:13:00~16:00 |

|||

| 主な活動場所 | 洞峰公園体育館・土浦市東小学校体育館・新治体育館 |

|||

| 前年度活動実績 | ・令和6年度関東高校バドミントン大会 ベスト8 ・令和6年度全国高等学校総合体育大会バドミントン競技大会 団体・ダブルス・シングルス出場 ・令和6年度全国高等学校バドミントン大会茨城県予選会 団体優勝・ダブルス準優勝・シングルス優勝・準優勝 ・令和6年度全国高等学校選抜バドミントン大会 団体出場 ・令和6年度全国高等学校選抜バドミントン大会茨城県予選会 団体優勝・シングルス優勝・ダブルス優勝 |

|||

| 年間スケジュール | 4月:関東県予選 6月:関東大会・インターハイ県予選 8月:インターハイ・全国私学大会 9月:JOC大会 10月:国民スポーツ大会 11月:県新人大会 12月:関東選抜大会 3月:全国選抜大会 |

|||

「凡事徹底」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 8名 | 4名 | 2名 | ||

| 練習日時 | 平日:2時間~3時間 休日:3時間~4時間 |

|||

| 主な活動場所 | 本校体育館・外部体育館 | |||

| 前年度活動実績 | 令和6年度関東高等学校バドミントン大会 ベスト8 令和6年度全国総体(インターハイ) 男子ダブルス出場 令和6年度全日本ジュニア男子シングルス出場 令和6年度関東高等学校選抜バドミントン大会 男子ダブルス・シングルス出場 |

|||

| 年間スケジュール | 4月 関東大会県予選 6月 関東大会 8月 インターハイ 10月 県新人 12月 関東選抜 3月 全国選抜 |

|||

モットー:「より強く、より速く」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 8名 | 7名 | 12名 | 5名 | |

| 練習日時 | 平日:15:50-17:50 休日:9:00-12:00 休養日:毎週1日は休養(練習内容により曜日は変わる) | |||

| 主な活動場所 | 常総学院高校・校内周辺ロード・川口運動公園等 | |||

| 前年度活動実績 | 茨城県高校総体3000m障害入賞 茨城県陸上競技選手権大会5000m・10000m入賞 関東陸上競技選手権大会5000m、10000m出場 |

|||

| 年間スケジュール | 4月県南総体 5月県総体 6月関東総体 7月県選手権、個人別大会 8月全国総体、夏合宿 9月県南新人大会 10月県新人、県駅伝 11月関東駅伝、関東新人 12月全国駅伝、冬合宿 1月ロードレース 2月ロードレース 3月春合宿 |

|||

「謙虚さと情熱(雨が降れば傘をさす)」

「謙虚さと情熱(雨が降れば傘をさす)」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 11名 | 10名 | 9名 | 1名 | |

| 練習日時 | 月-火16:00-、水曜OFF、木-金曜18:00- 土日午前中試験前OFFあり |

|||

| 主な活動場所 | ラグビー場 | |||

| 前年度活動実績 | 春の関東大会予選 茨城県大会ベスト16(県南A地区優勝) 総体予選 茨城県大会ベスト16(県南A地区優勝) ウインターカップ予選 出場 新人大会 茨城県大会ベスト16 |

|||

| 年間スケジュール | 5月:関東予選 6月:全国セブンズ予選・関東大会 8月:夏季強化合宿 10月:全国予選 1月:新人戦大会 |

|||

| 必要なもの | 向上心 | |||

「守破離」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 29人 | 23名 | 8名 | 2名 | |

| 前年度活動実績 | 令和6年度関東高校サッカー大会茨城県大会 県大会出場 令和6年度全国高校総体茨城県予選 第5位(ベスト8) 令和6年度全国高校サッカー選手権大会茨城県予選 ベスト16 IFA2部リーグ残留 IFA3部リーグ残留 |

|||

| 年間スケジュール | 3月~12月 IFA2部リーグ・IFA3部リーグ 4月~5月 関東高校サッカー大会茨城県予選 5~6月 全国高校総体茨城県予選 9~11月 全国高校サッカー選手権大会茨城県予選 1~2月 高校サッカー新人茨城県大会 |

|||

「一人はみんなのために、みんなは一人のために」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 13名 | 9名 | 12名 | 2名 | |

| 前年度活動実績 | 第60回茨城県民総合体育大会水泳競技大会兼第78回国体茨城県大会 競泳:男子総合優勝 競泳:女子総合優勝 飛込:女子総合優勝 令和6年度全国高等学校総合体育大会第92回日本高等学校選手権水泳競技大会 競泳:女子400m個人メドレー 第6位入賞、第7位入賞 女子200m個人メドレー 第6位入賞 女子200m平泳ぎ 第8位入賞 飛込:女子の部 総合優勝 第78回SAGA2024国民スポーツ大会水泳競技 競泳:男子100m背泳ぎ 第5位 男子400m自由形 第7位 女子200m平泳ぎ 第8位 飛込:女子の部 総合優勝 2024世界ジュニア選手権飛込競技大会 出場 |

|||

| 年間スケジュール | 4月:茨城県高等学校春季水泳競技大会 5月:茨城県民総合体育大会水泳競技大会兼国体茨城県大会 6月:関東高校水泳競技大会県予選会兼茨城県高等学校選手権水泳競技大会 国民スポーツ大会県予選会" 7月:関東高校水泳競技大会 8月:全国高等学校総合体育大会水泳競技大会 全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会" 9月:茨城県高等学校新人水泳競技大会 10月:日本選手権(25m)水泳競技大会 11月:ジャパンオープン2025 12月:茨城県高等学校5地区合同水泳競技大会 3月:日本選手権 全国ジュニアオリンピックカップ夏季水泳競技大会 |

|||

「才能より努力」

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 32名 | 34名 | 23名 | 0名 | |

| 練習日時 | 平日7:30-19:30(20:30)、休日7:30-19:30 | |||

| 主な活動場所 | 音楽室A棟4F | |||

| 前年度活動実績 | ・第64回茨城県吹奏楽コンクール県南地区大会 優秀賞 ・第64回茨城県吹奏楽コンクール 金賞・朝日賞 ・第30回東関東吹奏楽コンクール 金賞 ・第59回茨城県アンサンブルコンテスト県大会 サクソフォーン4重奏 金賞 ・第58回茨城県アンサンブルコンテスト県大会 クラリネット6重奏 金賞・朝日賞 ・第30回東関東アンサンブルコンテスト サクソフォーン4重奏 金賞 ・第30回東関東アンサンブルコンテスト クラリネット6重奏 金賞 ・第48回全日本アンサンブルコンテスト クラリネット6重奏 銅賞 |

|||

| 年間スケジュール | 1月:東関東アンサンブルコンテスト 3月:全日本アンサンブルコンテスト 7月:茨城県吹奏楽コンクール県南地区大会、野球応援 8月:茨城県吹奏楽コンクール 9月:東関東吹奏楽コンクール 10月:全日本吹奏楽コンクール 11月:茨城県アンサンブルコンテスト県南地区大会 12月:茨城県アンサンブルコンテスト、定期演奏会 |

|||

| 必要なもの | 向上心 | |||

日本一を目指して

~チームの主役を担う~

| 部員数 | 1年生 | 2年生 | 3年生 | マネージャー |

| 31名 | 29名 | 29名 | 7名 | |

| 主な活動場所 | 本校野球場 | |||

| 前年度活動実績 | 第96回選抜高等学校野球大会 ベスト16 第76回春季関東地区高等学校野球大会 準優勝 |

|||

| 年間スケジュール | 4月:茨城県大会 5月:関東大会 6月:土浦市内大会 7月:全国高等学校野球選手権茨城大会 8月:甲子園大会 9月:茨城県大会 10月:関東大会 11月:神宮大会 12月~2月:オフシーズン 3月:選抜甲子園大会 |

|||

6人立ちの道場です。中学校の弓道サークルや高校弓道部が活動をしています。

足腰に負担の少ないオムニコートとなっております。中学校のサークルや部活動で利用しています。

両翼98.5mの甲子園とほぼ同じ広さのメイン球場と、内野一面の広さを併設する施設です。

放課後はサッカー部が活動しています。

放課後はラグビー部が活動しています。

1階が武道館と卓球場、野球の室内練習場。2階がアリーナとなっております。

学校より徒歩1分。遠方から通う部活動所属の男子生徒用の寮です。

学校から徒歩5分。硬式野球部の生徒専用寮です。

約20,000冊の蔵書に加え、約25誌の雑誌を定期購読しています。閲覧席は個別ブースとグループ学習スペースに分かれており、読書だけでなく自習にも最適です。

文房具、スクールバス乗車券や制服も購入出来ます。

2022年にリニューアルを行いました。資料の閲覧だけでなく、進路指導部長が常駐しておりますので気軽に進路相談が出来ます。

本年度全館リニューアル完了予定です。冷暖房は勿論、サーキュレータによる空気の循環を行っております。

2020年に全館リニューアルを行いました。全室ウオッシュレット付きで毎週専門業者による清掃を行っております。多目的トイレも併設しております。

生徒達の歓談の場として利用されています。放課後にはIDEAスクエアとあわせて自習場所として活用されています。

生徒の主体的な学習を支援する理念のもとラーニング・コモンズ「IDEA Square」を設置しています。

A棟、B棟それぞれにホールがあります。部活動の練習や文化祭の舞台になります。

緑の多い校内の正面玄関です。池には創立以来学校を見続けていた鯉が優雅に泳いでいます。